| Zurück |

| Peavey Pro-15 MK 1 4 Ohm - Modifikationen |

| Bernhard Bornschein - Berlin |

|

Durch den Ausfall des Hornes in einer unserer beiden Peavey Pro-15 bekam ich die Gelegenheit mir diese Box mal von innen anzuschauen . . .

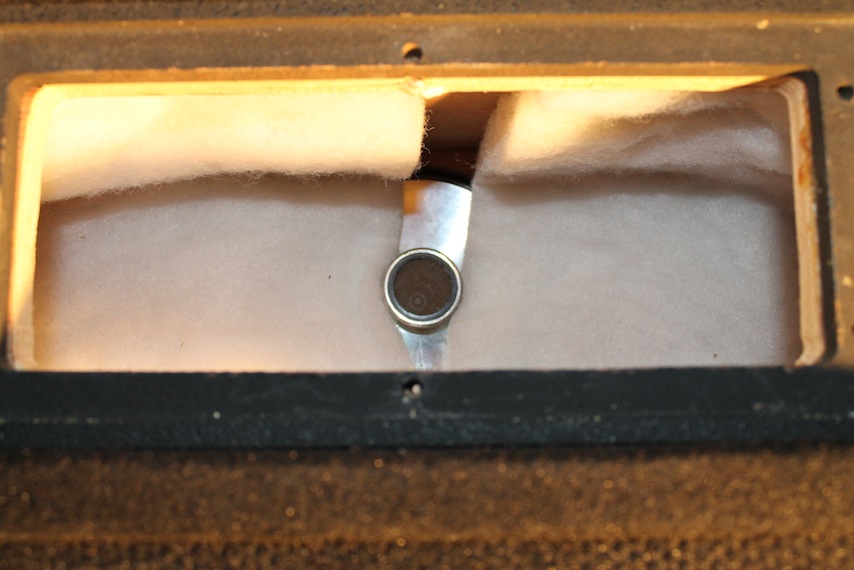

Zunächst einmal lässt sich Horn nur mit erheblichen Kraftaufwand vom Treiber abschrauben - das sitzt fest wie geklebt. Mit viel Mühe und noch mehr Kraft - nachdem feststand, das es wirklich ein Gewinde ist - ging es dann irgendwann ab. Man kann das Teil ja auch nicht richtig anpacken. Das Treiber-Gewinde und das Innengewinde vom Horn oxydieren zusammen und sind fest - auch etwas Fett hilft nicht - wie sich später zeigte. Es war auch nicht klar, welcher Treiber wirklich eingebaut ist und ob eine Reparatur des Hornes möglich ist und nicht zu teuer wird. Nach entsprechender Recherche im Netz weiss man mehr . . . Bei Peavey nennen sie den Horntreiber : '14XT-Driver'. Das Horn selbst trägt die Bezeichnung : CH-3R Die Öffnungswinkel : 90° Hor. * 45° Vert. Die untere Grenzfrequenz : 1200 Hz Mechanisch ist die Peavey Pro-15 Mk1 wirklich stabil aufgebaut. Das Hauptgehäuse aus Pressholz-Platten , die Schallwand aus Schichtholz. Durch das mit Filz beklebte Gehäuse, Frontgitter aus Metall, gute Griffschalen, Standard-Stativflansch und Speakon-Anschlüsse, ist diese Box wirklich Roadtauglich. Elektrisch, Filter-Technisch jedoch spartanisch - wie das in diesem Preissegment offensichtlich so üblich ist. Nur die allernötigsten Bauteile werden eingebaut, damit ein günstiger Preis herauskommen kann. Wenn man bedenkt, das die aktuelle Version Pro-15 MKII schon für 200 € zu haben ist, ist klar, das man mehr nun wirklich nicht verlangen kann. Der Sound, . . . na ja . . . die Boxen nerven eben nach einiger Zeit - besonders - wenn man anderes gewohnt ist. Der aufdringliche Mitten-Bereich, klirrende, zerrende Resonanzen. Mit je einem Stereo-EQ vor der Endstufe lässt sich immer einiges machen . . . Das Übel etwas entschärfen . . . gut wird es aber nicht. Besser ist natürlich, wenn man die Ursache beseitigt und nicht nur die Wirkung. |

Mit ein paar hochwertigen Bautteilen mehr, und etwas 'know how' kann die Qualität eines solchen Produktes jedoch erheblich aufgewertet und eine deutliche Klangverbesserung erzielt werden, wie sich auch bei diesem Projekt wieder zeigte. Der Treiber des defekten Mittel-/Hochton-Hornes bekam ein neues Diaphragma und verhält sich Hör- und Messtechnisch besser als erwartet. Ich mag Hörner im Mitteltonbereich im Grunde nicht . . . im PA-Bereich mit einzelnen Lautsprecherboxen allerdings erforderlich - man will ja schließlich eine breite Schallabstrahlung haben - Fläche beschallen. Diese, auf die Dauer 'nervig' klingende Box hat also durchaus das Potenzial zur klanglichen Aufhübschung. |

| Der 15 Zoll Bass-Lautsprecher ist ohne Tiefpass, also direkt an die Endstufe angeschlossen und bekommt somit das gesamte Frequenz-Spektrum des PA-Systemes auf die Schwingspule. Das ist die 'Brutal-Methode'. Ein 15-Zoller kann Mitten-Frequenzen nun mal überhaupt nicht gut abstrahlen - muß er hier aber, da das Horn erst ab seiner Eigenresonanz von 1600 Hz Schall abstrahlen kann. Über ein 12dB/Okt. Hochpass wird das Horn bei mehr als 3000 Hz angekoppelt. Mit noch höheren Frequenzen kann das Bass-Chassis nun überhaupt nichts anfangen - außer sie in Klirr-Verzerrungen und Wärme umzuwandeln. Das ist aber für das ventilierte Chassis kein Problem.

Der 15 Zoll-Strahler muß also bis in den Mittenfrequenz-Bereich hinein laufen. Wenigstens ein 6dB-Tiefpass erwarte ich auch im Low-Price-Markt - nur eine Spule -, damit der Lautsprecher Frequenzen oberhalb von 1000 Hz mit 6 dB pro Oktave weniger bekommt. Trotz eines Hochton-Schutzes ist die Schwingspule des Hochtöners einer Box abgebrannt, was letztendlich diese Aktion hier ausgelöst hat. Ist wahrscheinlich ein 'Kaltleiter' dieses unbekannte Bauteil auf der Platine. Jedenfalls nutzt es wohl überwiegend nichts - zumindest in diesem Fall.

Irgendwann auf Dauer zu laut oder ein kurzes, fettes Feedback mit einer mittleren Endstufe im Übungsraum hat hier genügt . . . Irgendwie muss man den Treiber jedoch vor Überlastung schützen, weil das auf Dauer in's Geld geht. |

In einigen Foren lese ich auch : Hochtöner hier kaputt, da kaputt und die Box ist nicht so gut . Ja, klar, alles hat seinen Preis . . . |

|

| Analyse und Modifikation |

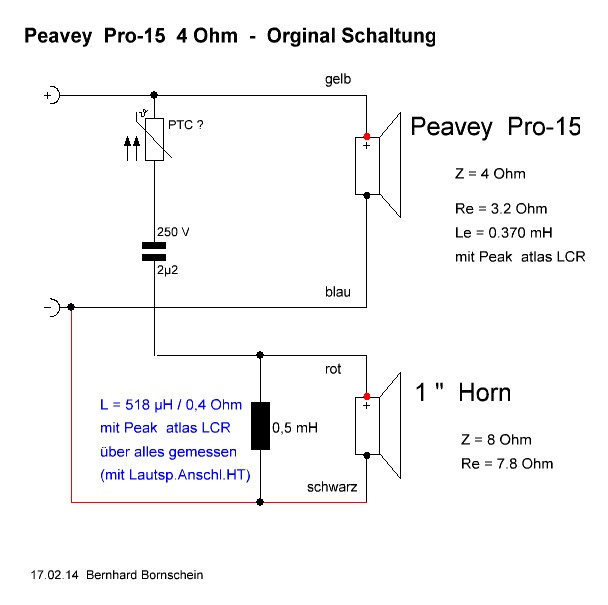

| Grundsätzlich baue ich individuelle 'Entzerrer' für jeden einzelnen Lautsprecher, den ich für HiFi, PA- und Bühnen-Monitor-Systeme verwende. Zweck ist, dem frequenzabhängigen Anstieg der Impedanz der Schwingspule elektrisch entgegen zu wirken. Das ist wichtig, damit vorgeschaltete Filter - also die Frequenzweiche - eine konstante Last 'sehen' und die berechnete Werte wie Eckfrequenz und das Übertragungsverhalten des Filters überhaupt erst erzielt werden kann.

Die meisten winken hier ab und behaupten : Das hört man bei so hohem Pegel wie ihn eine Rockband erzeugt, sowieso nicht und überhaupt . . . Stimmt im Grunde nicht, auch wenn die Ohren 'dicht-machen' - so gut sie können - Millionen Flimmerhärchen werden aufgerichtet um akustische Energie zu vernichten, damit diese weniger heftig auf die Trommelfelle treffen. Eine Selbstschutzfunktion des Körpers. Da muß man sich über ein paar Verzerrungen mehr oder weniger keine Sorgen machen . . ? Ich finde schon . . . Ich favorisiere jedenfalls HiFi und High End auch in der Bühnentechnik. Im Übungsraum höre ich diese Lautsprecher ja auch - meist bei geringerem Pegel. Es werden ja auch 'ganz normale' Musik-CD's gehört. Das Sax und die Querflöte sollen möglichst sauber klingen - warm und direkt - ohne zusätzliche Resonanzen, Verzerrungen, Verfärbungen, die den Sound 'hart und kratzig - klirrend, näselnd' machen. Das ist für solch ein Gebilde - '15 Zoller' mit Horn - schon eine gewisse Herausforderung. |

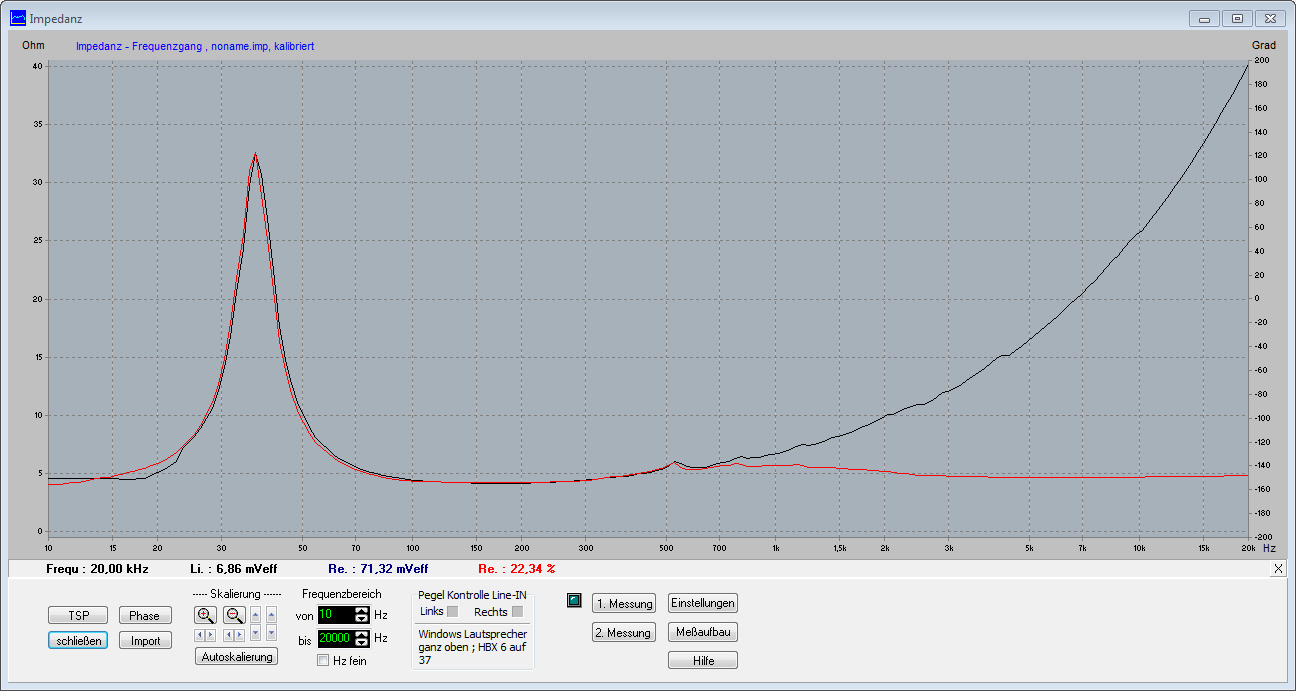

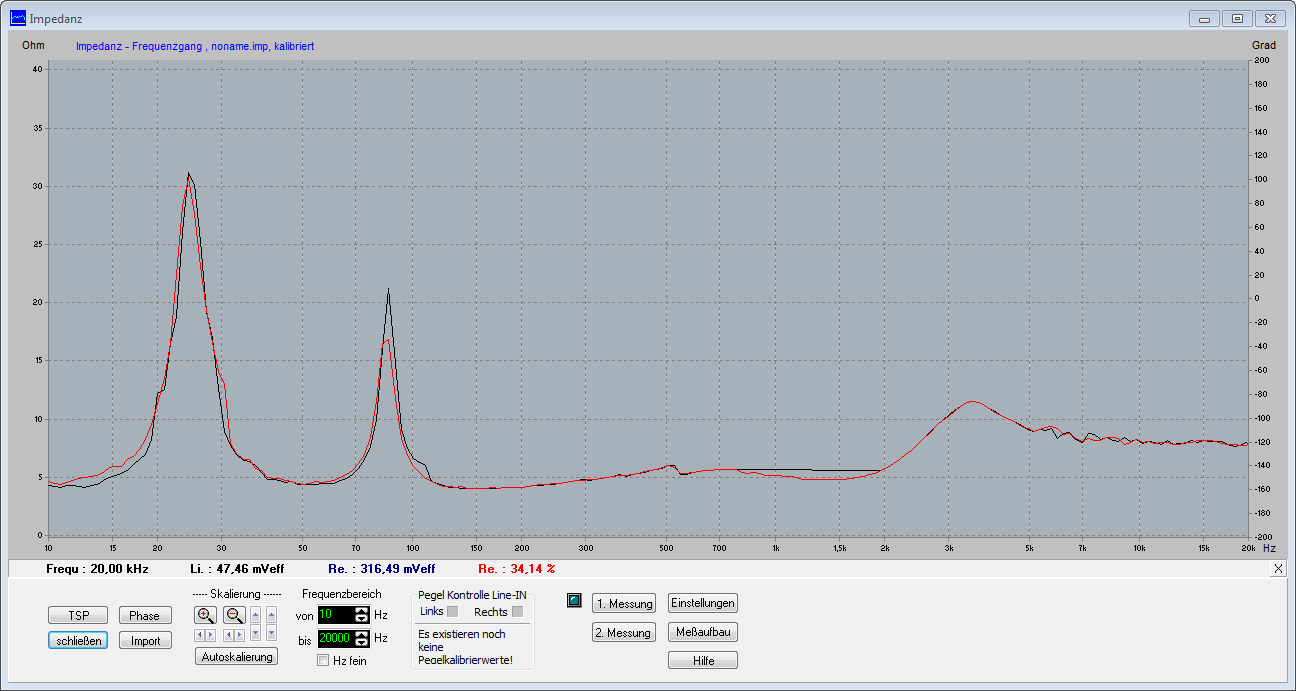

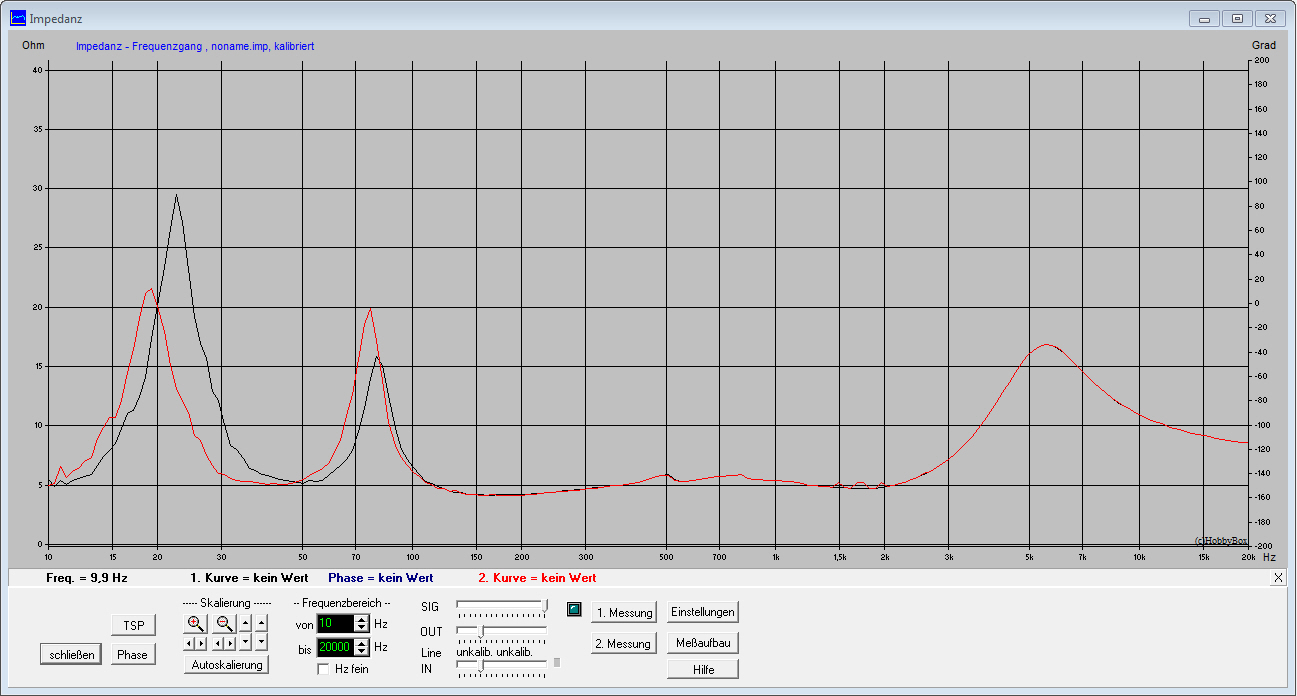

| Der Impedanzgang des Bass-Lautsprecher |

|

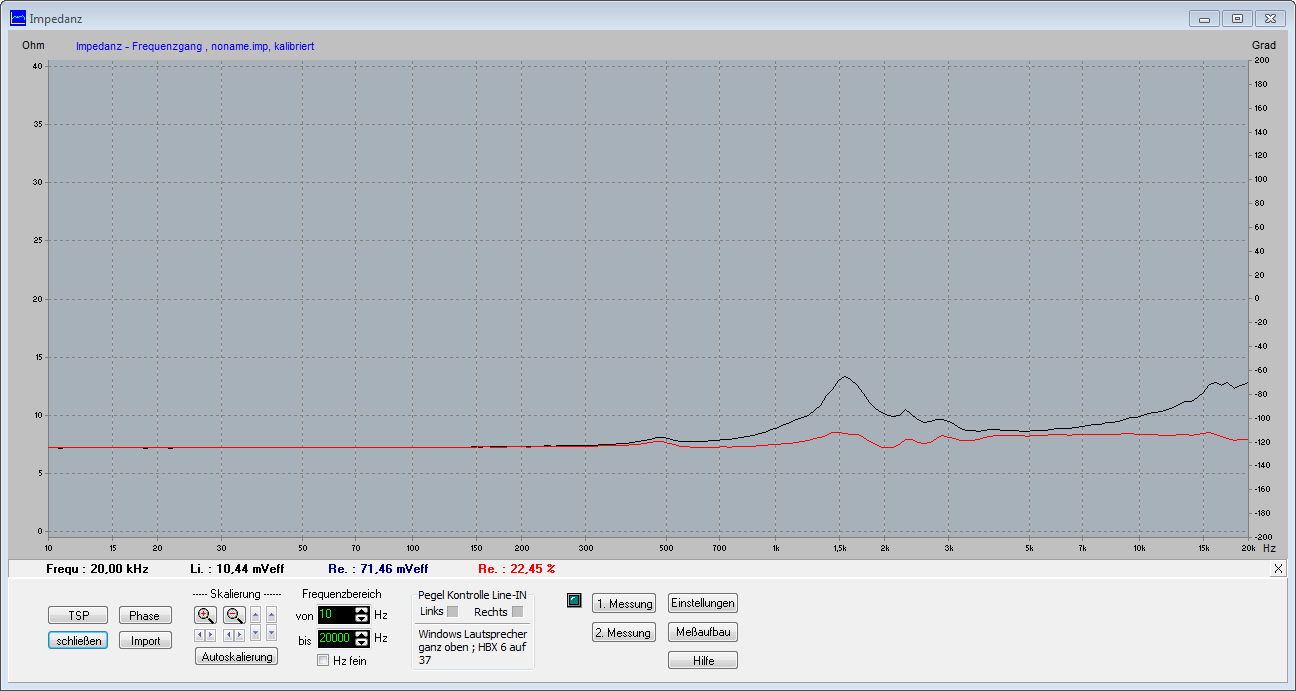

| Die schwarze Kurve : Ohne Entzerrer - Die rote Kurve : Mit Entzerrer - Filter-freundlich linearisiert. |

|

|

|

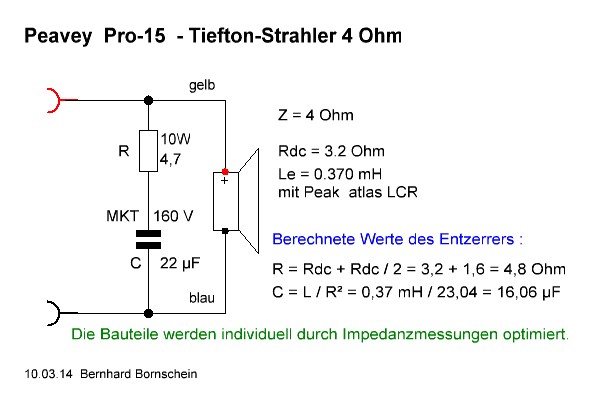

| Nur zwei Bauteile ergeben den Tiefton-Entzerrer | Die Entzerrer-Bauteile sind direkt am Chassis montiert -

gehören speziell zu diesem Chassis. |

| Ein hochwertiger MKT-Folien-Kondensator und ein 10 Watt Widerstand werden verwendet um die unerwünschte elektrische Energie die sonst auf die Schwingspule kommen würde, nun am Widerstand in Wärme umzusetzen.

In diesem Fall habe ich einen preiswerteren, zementierten 10 W Drahtwiderstand verwendet, wo ich sonst MOX-Widerstände mit 5 W Belastbarkeit benutze. Ein 5 W-Widerstand genügt wahrscheinlich - habe ich noch nicht ermittelt . . . Bei der Dimensionierung wird großzügig verfahren, da ja im Band-Betrieb entsprechend hohe Leistungen anliegen werden. Der Hersteller gibt für die Pro-15 250 Watt als Mittelwert an - sowie 500 W als sogenannten 'Programm-Pegel'. Das sind immer relativ dimensionslose - meist übertriebene Werte . . . Meine erste Frage lautet immer : Wie lange hält die Box das aus ? Die Endstufe, die diese Lautsprecher treibt, kann z.B. 2 * 400 W an 4 Ohm liefern. Das halten die Pro-15 im 'Band-Betrieb' schon aus . . . im 'Disco-Betrieb' mit voll komprimiertem Musiksignal wird es für das Mittel-Hochtonhorn bestimmt eng. 400 Watt an 4 Ohm bedeuten eine Spitzenspannung von 113 Volt oder 40 Volt effektiv und einen Strom von 10 Ampere in der Spitze. Damit dürfte auch klar sein, das Klinkenstecker und Buchsen in der Lautsprecher-Verkabelung nichts zu suchen haben. Über solch eine wackelige, vernickelte Kontaktfläche müssen 10 Ampere rüber ! Die Pro-15 ist mit Speakon-Buchsen ausgerüstet und hat - zur Not - auch Klinkenbuchsen im Anschlußfeld. |

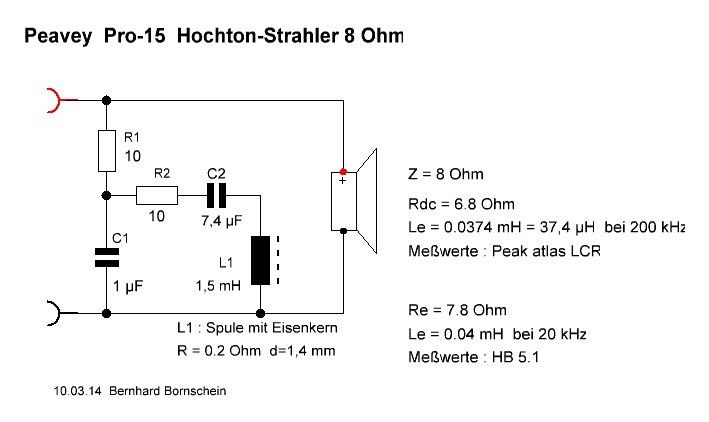

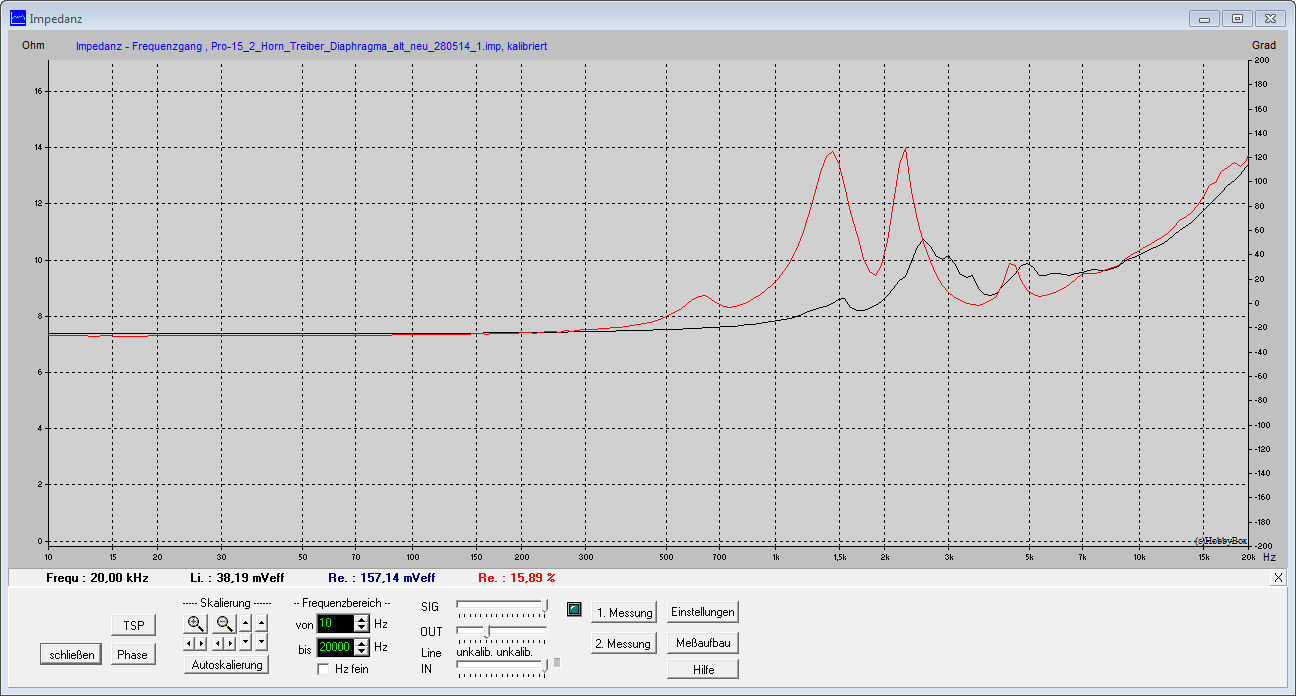

| Der Impedanzgang des Mittel-/Hochton-Hornes |

|

| Das Hochton-Horn : Schwarze Kurve : Ohne Entzerrer - Rote Kurve : mit Entzerrer |

| Im gleichen Maßstab geschrieben : Die Kurve verläuft zum Ende relativ flach und man müsste nicht unbedingt etwas machen - falls die Übernahmefrequenz des Filters weit genug von der Eigenresonanz des Hornes entfernt ist.

Die Nennimpedanz des Horn-Treibers beträgt 8 Ohm. Bei 20 kHz sind es nur knapp 13 Ohm. |

| Damit das Bass-Chassis möglichst wenig Mittenfrequenzen verarbeiten muss, lasse ich das Horn so tief wie erträglich arbeiten. Zu diesem Zweck soll die im Resonanzbereich auftretende Impedanzspitze und die damit verbundene Schwingfreudigkeit des Antriebes bedämpft werden. Der Strahler ist in diesem Bereich dann nicht mehr so laut und unangenehme Verfärbungen und 'näseln' werden leiser. Beim Testhören zeigte sich, das das Horn durchaus brauchbar klingt - mit Entzerrung jedoch wesentlich besser - viel sauberer - , der Mehraufwand lohnt . |

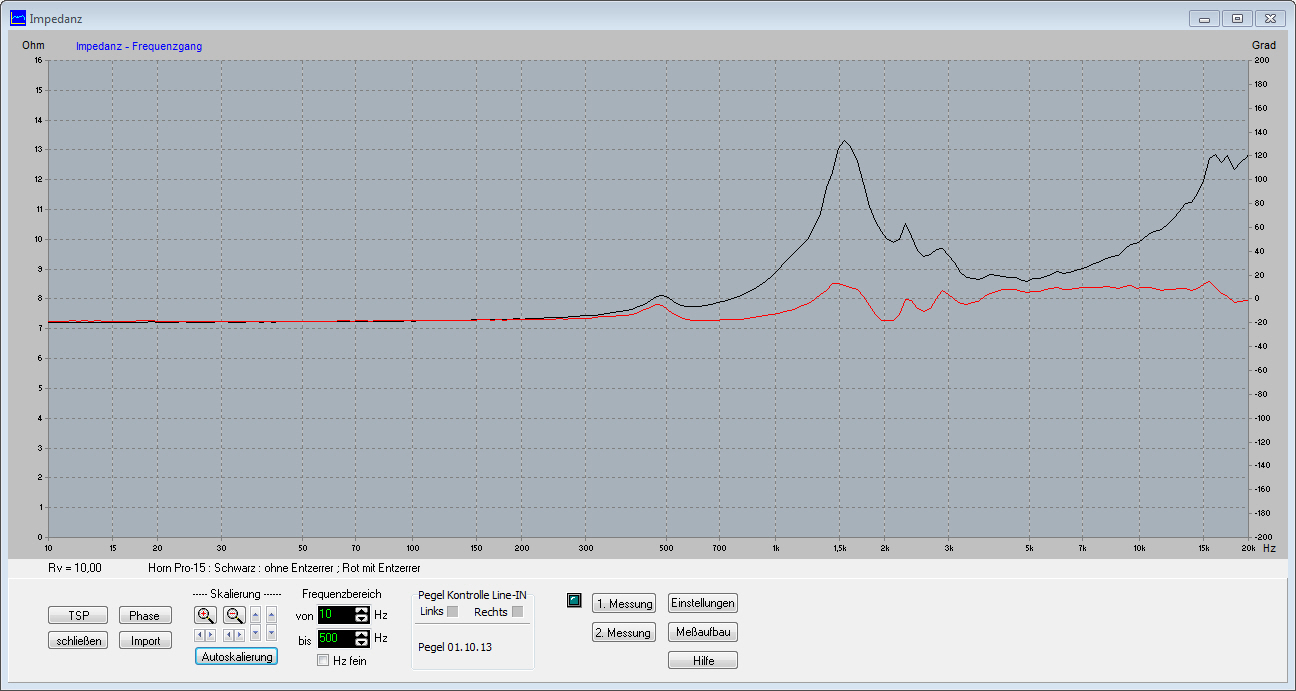

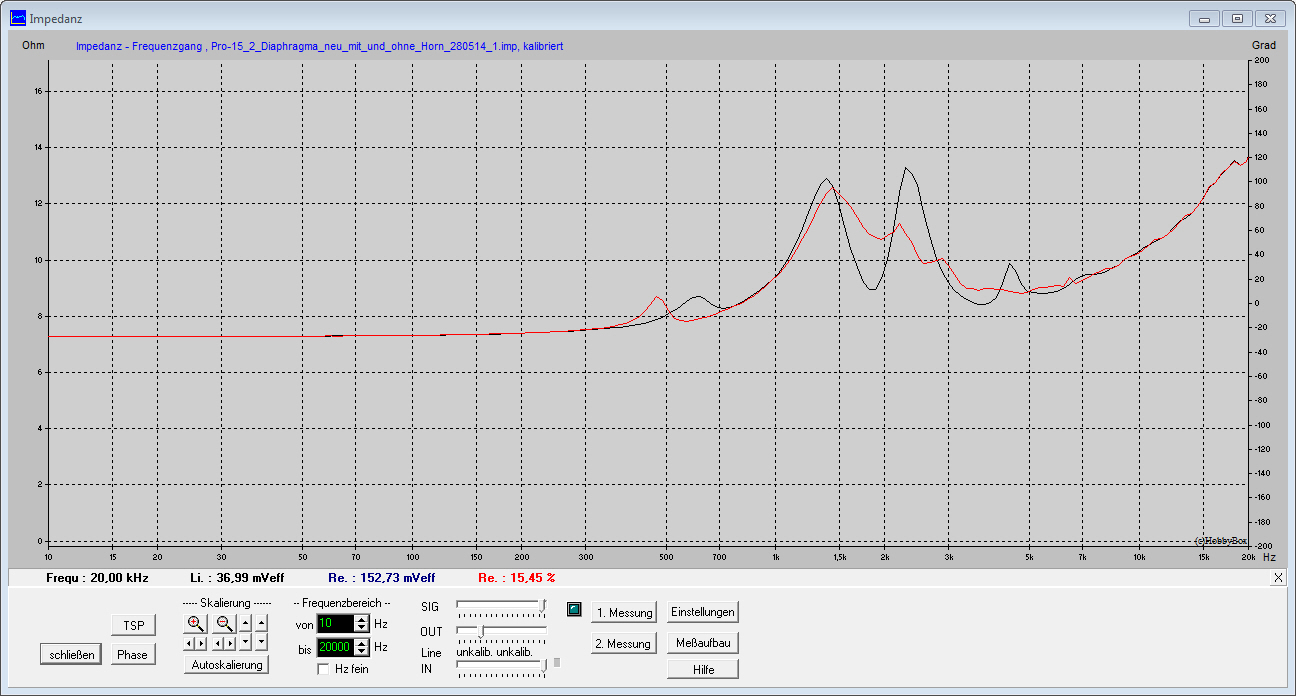

| Der Impedanzgang des Mittel- / Hochton-Hornes mit größerer Auflösung |

|

| Das Hochton-Horn mit anderer Skalierung : Schwarze Kurve : Ohne Entzerrer - Rote Kurve : komplett Entzerrt |

Das Entzerrer-Netzwerk für das Mittel- / Hochton-Horn benötigt drei zusätzliche Bauteile, die einen 'Saugkreis' für 1,6 kHz bilden. |

|

|

|

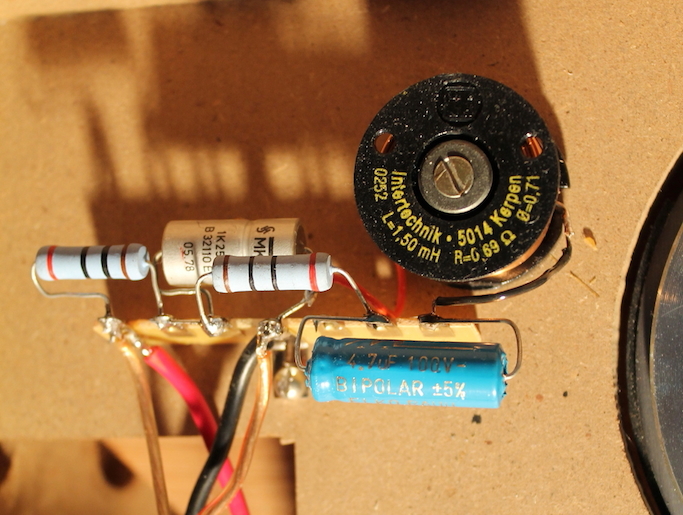

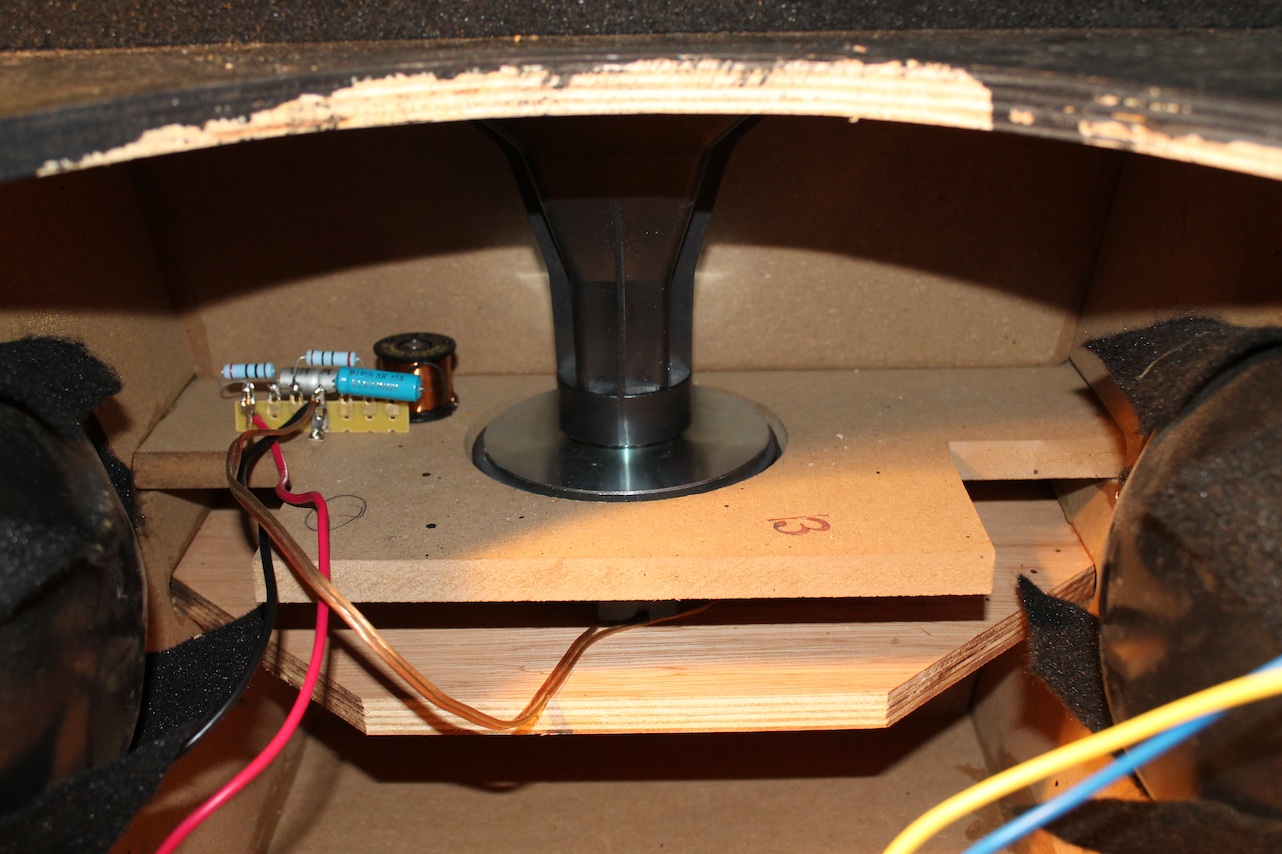

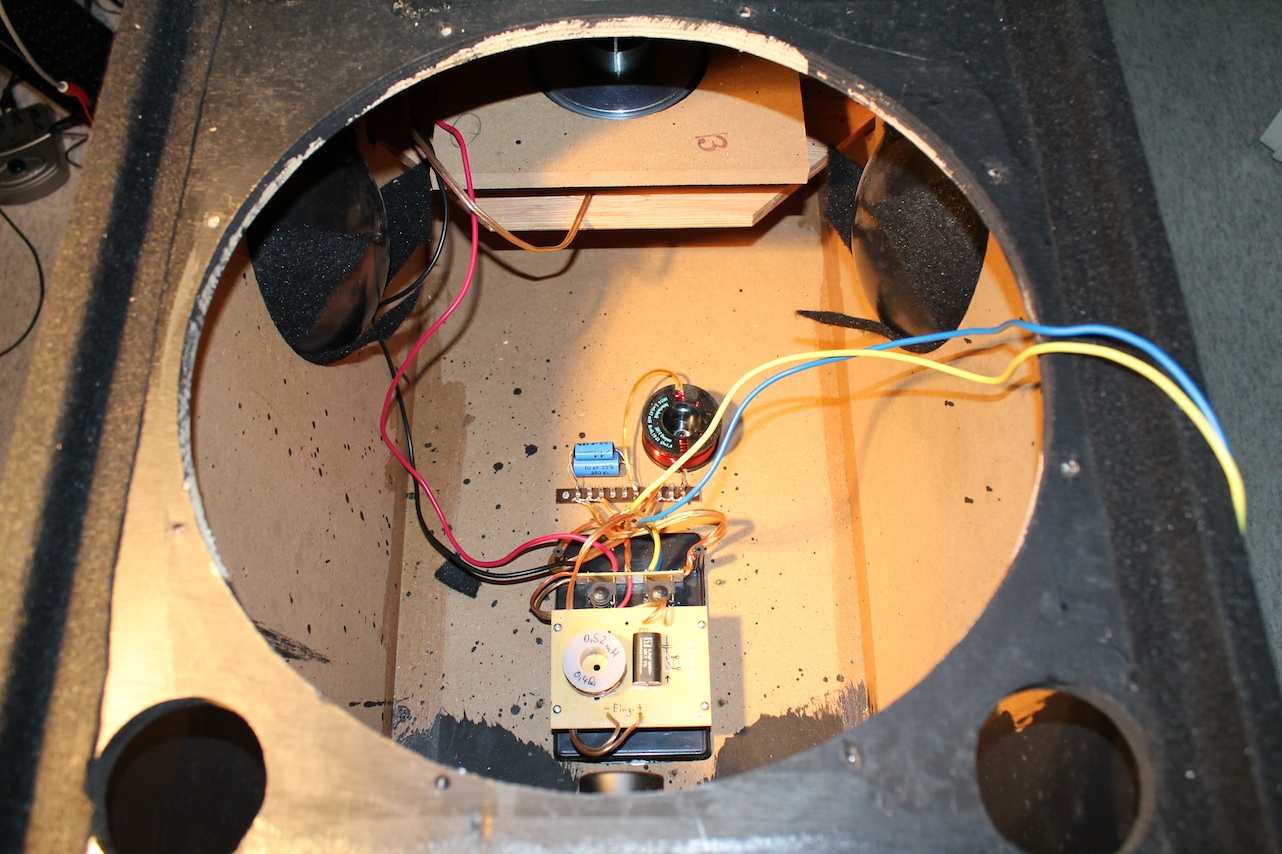

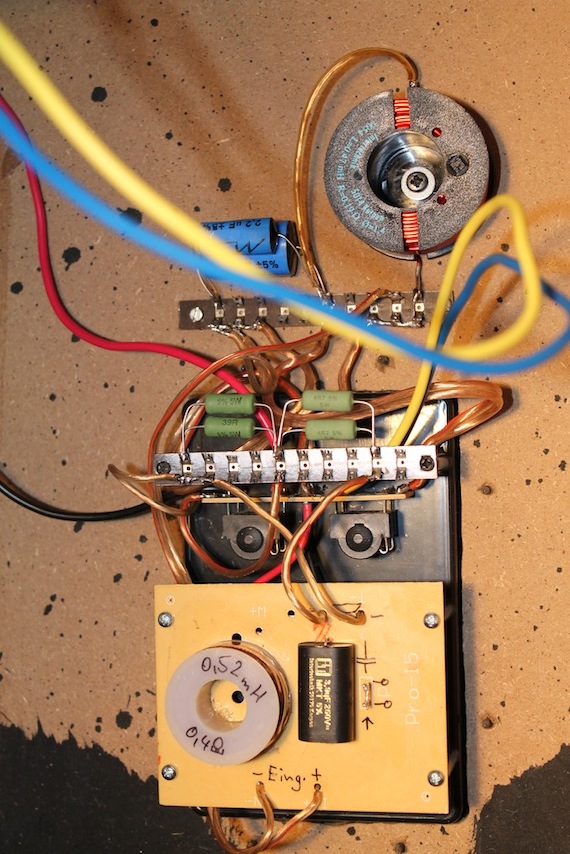

| Die Entzerrer-Bauteile wurden bei der ersten Box links oben im Gehäuse, nahe am Horn montiert. Bei der zweiten Box wurde der Entzerrer neben dem Tieftonfilter montiert, was günstiger ist, weil man das Horn nicht ausbauen muß. Außerdem ließ sich auch bei der zweiten Box das Horn nicht vom Treiber trennen. Horn-Ausbauen findet also nicht statt . . .

Es wird eine Spule mit Eisenkern gewählt, weil sie etwas kleiner ausfällt und auch günstiger ist. Der Kondensator im Saugkreis ist ein vorrätiger, billiger 'Tonfrequenz-Elko' der zufällig 7,4 uF hat (4,7 uF steht drauf), was der errechnete Wert ist. Es war noch ein zweiter 4,7 uF Elko im Vorrat, welcher 7,2 uF hat und für die zweite Box verwendet wird. Solche minderwertigen Bauteile gehören grundsätzlich nicht in eine PA-Box dieser Leistungsklasse. Als Entzerrerbauteil und weil Testaufbau, akzeptiere ich es diesmal. Elko's sind einfach zu schlecht, nicht präzise genug als Filter-Bauteil. Die reale, erforderliche Kapazität an dieser Stelle wird oft auch empirisch beim 'Fein-Tuning' ermittelt. Als Widerstände benutze ich am liebsten Metalloxid-Schichtwiderstände (MOX) mit 3 W, 5 W oder 10 W Belastbarkeit - statt Drahtwiderstände - weil sie präziser sind und vor allem eine geringere Induktivität haben. Je nach Einbauort und Anwendungszweck eben. |

|

| Das Filter wird entwickelt

Nachdem die Entzerrer dimensioniert und getestet sind, wird das Filter entwickelt. Ein Tiefpass für den Bass-Lautsprecher, ein Hochpass für das Mittel-/Hochton-Horn. |

| Mittel- / und Hochtöner werden mindestens 1 Oktave oberhalb der Eigenresonanz angekoppelt, um die entstehenden Verfärbungen des Klanges und den Pegelanstieg in diesem Frequenzbreich zu umgehen. In diesem Fall : Resonanzfrequenz = 1600 Hz wird das Horn ab 3200 Hz betrieben.

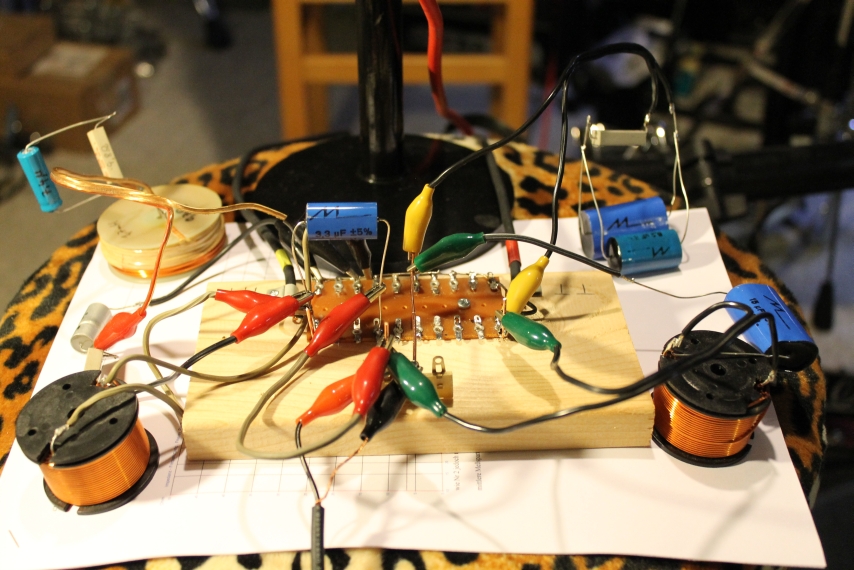

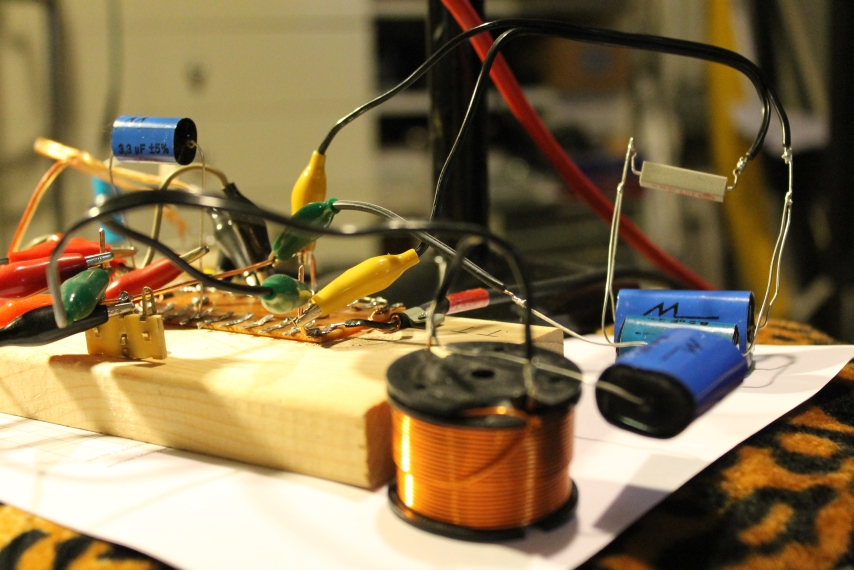

Bei Verwendung der originalen Luftpule ergeben sich rechnerisch 3500 Hz - und das passt. Die Spule bleibt somit und wird mit der Platine verwendet. Der originale Kondensator von 2,2 uF wird durch einen 3,9 µF MTK-Typ ersetzt. ( Die von Peavey haben das Filter offensichtlich für eine höhere Lastimpedanz als 8 Ohm berechnet. ) Das Horn der ersten Box ist also etwas tiefer angekoppelt als die zweite, wo der 2,2 uF erstmal zum Vergleich drinn' bleibt. Durch Hörtest wird entschieden - wie immer. Wem nutzt ein mathematisch korrektes Filter . . . 'Klang' ist nicht berechenbar . . . Wenn man beim Test-Hören ein paar Meter von der Box weg - das Filter vor sich im Testaufbau hat - wird auch immer mit den Bauteilen experimentiert und improvisiert - je nach Erfahrung . . . wie beim Musik machen . . . und genau das sollen die Lautsprecher-Boxen auch sein - musikalisch . . . |

|

|

|

|

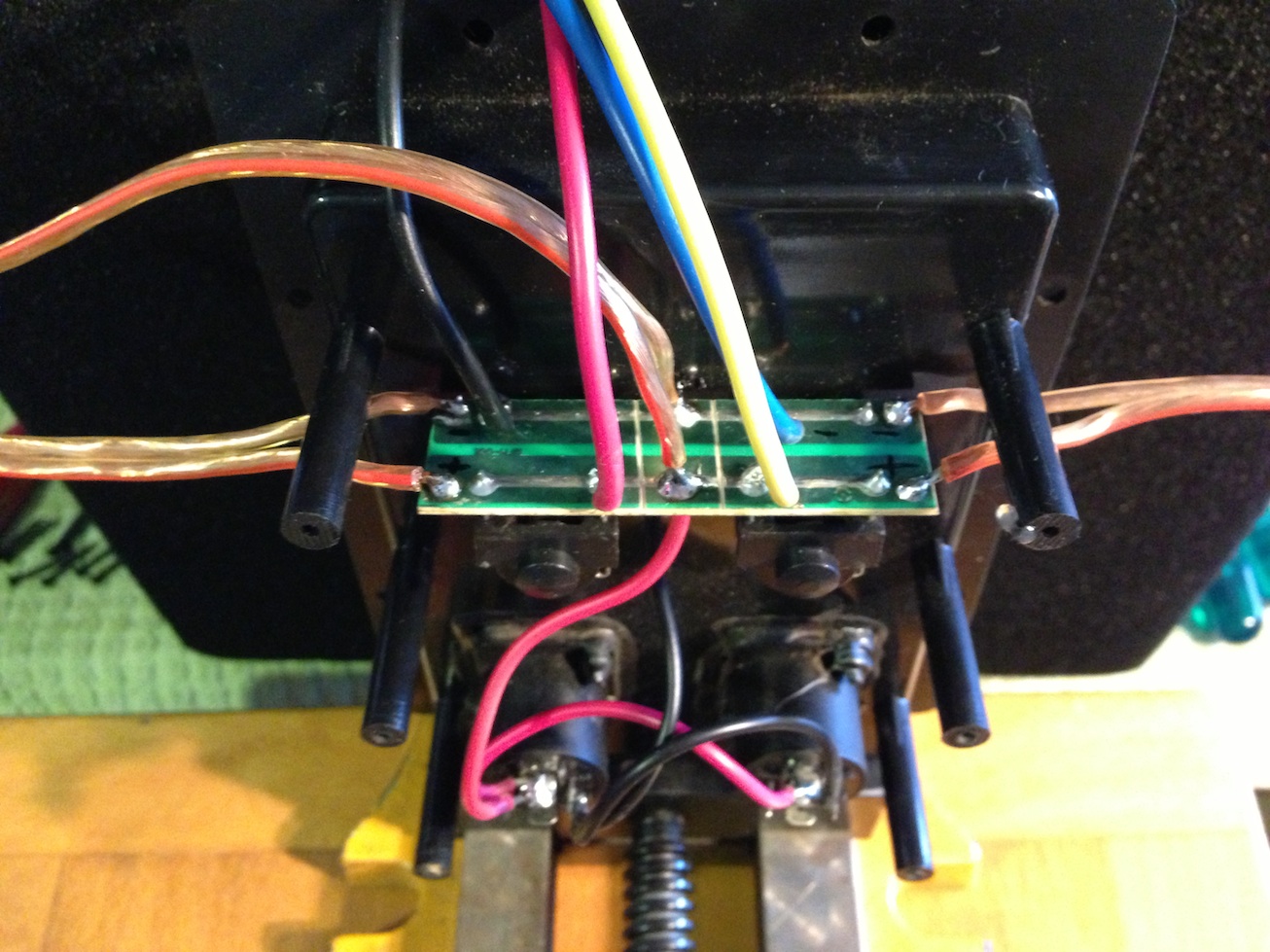

Die Anschluss-Platte wurde modifiziert. Die Platine an den Klinkenbuchsen an zwei Stellen aufgetrennt und anders beschaltet. Dadurch ist jeder Lautsprecher direkt an eine Klinken-Eingangsbuchse geschaltet und einzeln erreichbar. Das ist nur für die Testphase gedacht, bleibt jetzt so - beim Prototyp. Für den 'normalen' Betrieb wird die Box nur über eine der Speakon-Buchsen mit der Endstufe verbunden. Man könnte auch eine weitere Lautsprecher-Box an die zweite Speakon-Buchse anschliessen. Die Speakon-Buchsen sind parallel geschaltet. Dies darf jedoch nur geschehen, wenn die Endstufe genug Strom liefern kann, also Notfalls auch bis 2 Ohm herunter belastet werden darf. Zusätzlich angeschlossene Lautsprecher-Systeme sollten jedoch mindestens 8 Ohm Nennimpedanz haben, um die Endstufe nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Am besten, sie schliessen hier keine weitere Last an - diese 4 Ohm Version der Peavey Pro-15 ist Last genug. |

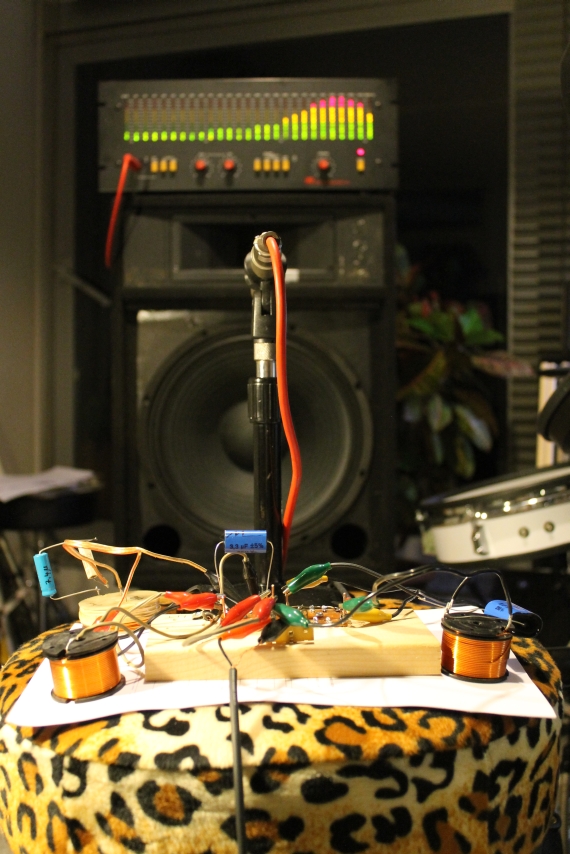

| Das Messmikro ist mittig zwischen dem Bass-Mittelpunkt und dem Hochton-Strahler ausgerichtet. Hier mir 'Rosa-Rauschen' gespeist, erkennt man deutlich, das das Horn einiges mehr an Pegel abstrahlt als der Tieftöner. Zu Hause oder im Übungsraum 'nervt' so ein Lautsprecher . . . auf die Dauer.

Es wird ein 3 dB Dämpfungsglied vor das Horn geschaltet. Zum einen senkt das den Pegel ab - was den Sound ausgewogener macht - zum anderen wird das Horn besser vor zu viel Leistung geschützt, weil ja immer die Hälfte der anliegenden Leistung an diesem Dämpfungsglied 'vernichtet' wird. Das ist wie eine Lebensversicherung für das Horn. Zunächst wird das Dämpfungsglied mit je zwei 5 Watt Draht-Widerständen aufgebaut, um die Wirkung zu testen. Durch die Parallelschaltung verringert sich die Induktivität der Drahtwiderstände, die Wärme verteilt sich besser - und man trifft den errechneten Wert ziemlich genau. In HiFi-Lautsprechern würde ich an dieser Stelle auch Metalloxid-Widerstände (MOX) verwenden - hier genügen diese. |

||

| Nach tagelangem Messen und Hören . . . und Ändern und . . . Hören und Messen und Hören und Ändern, entscheidet man sich endlich für die günstigste Variante. Die Bauteilewerte stehen erstmal fest - hochwertige Bauteile werden beschafft. Die 0,47 mH Spule für das Bass-Chassis soll sehr niederohmig sein um Verluste zu minimieren - es fliessen schliesslich über 10 Ampere Musik-Signal in den Spitzen. Die Folien-Kondensatoren müssen entsprechend Spannungsfest und von bester Qualität sein. Wenn schon, denn schon.

|

|

|

|

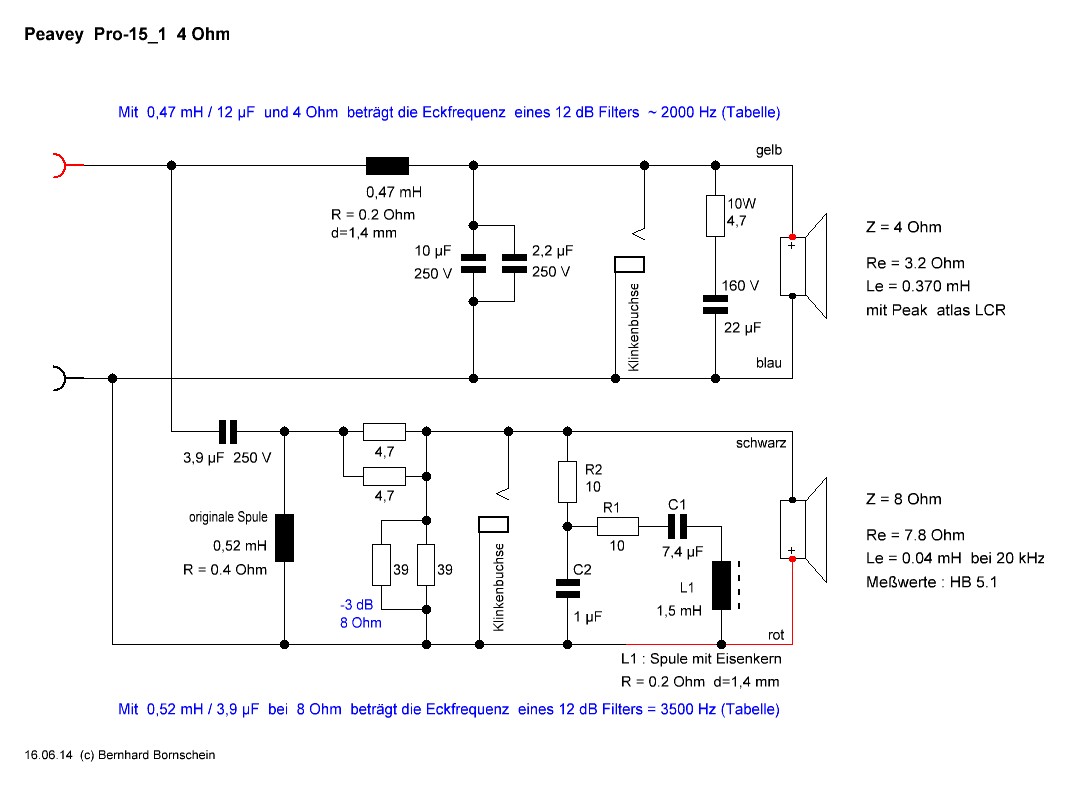

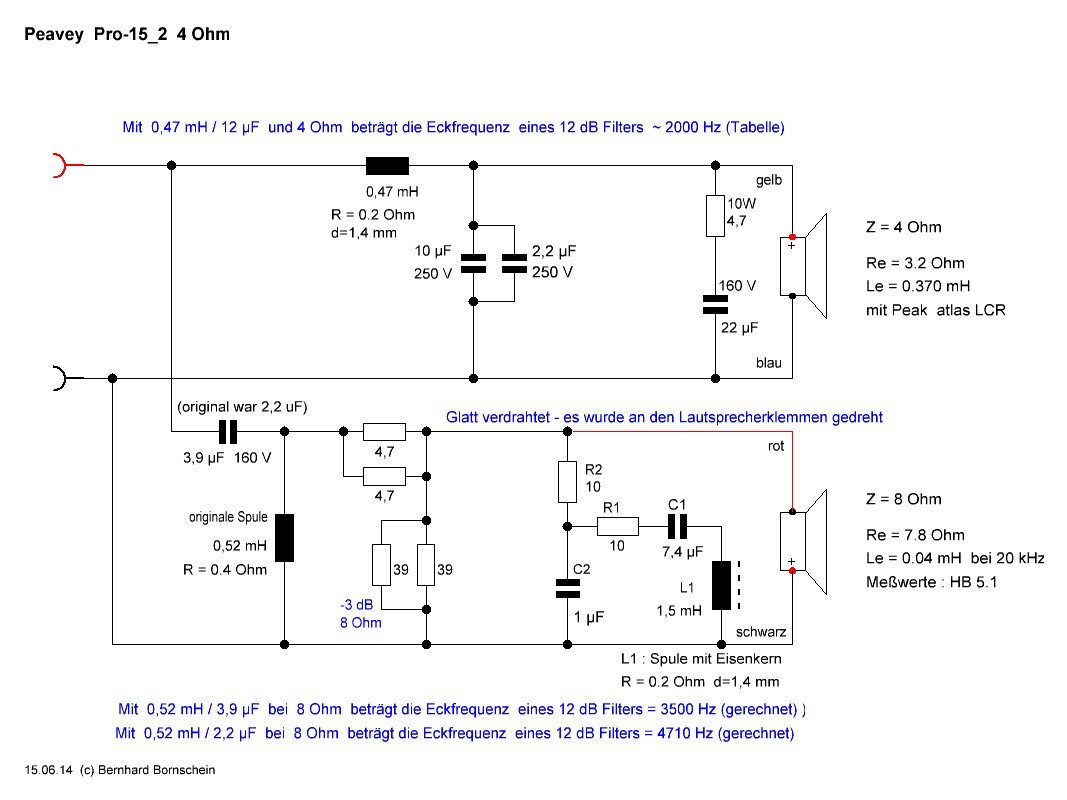

| Die Gesamtschaltung der neuen Version : Peavey Pro-15 |

|

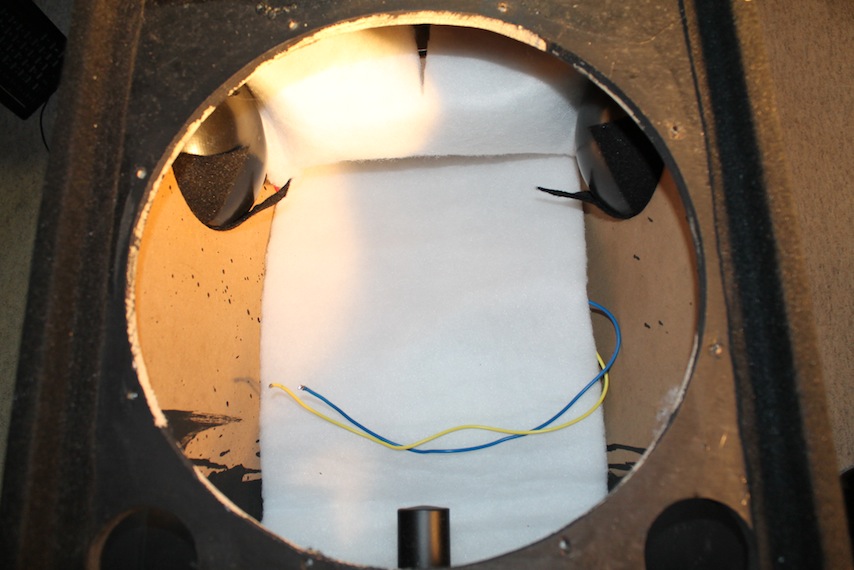

| Die im Original - nackten Innenwände - der Gehäuse sollen auch bedämpft werden - was sich akustisch günstig auswirkt. Bei Bassreflex-Gehäusen wird das Dämfungs-Material nur an den Gehäusewänden angebracht, damit der Luftstrom zwischen Membran-Rückseite und den Bassreflex-Öffnungen nicht behindert wird.

|

|

|

|

|

Es werden verschiedene Dämpfungs-Materialien verwendet, weil die Restmengen ja auch mal weg müssen . . . Als erstes wird der Hornbereich mit einer Matte 'MDM-2 (Monacor)' ausgelegt. Dazu muss die Matte geschlitzt werden, damit sie um den Hals des Hornes gelegt werden kann - bis oben an den Horn-Ausschnitt heran - rechts und links 'getackert' - hält. Unten um die beiden Bretter, die das Horn halten, herum wieder zur Box-Oberseite.

Die zweite Matte wird für die zweite Box verwendet, damit diese möglichst identisch aufgebaut werden kann - für vergleichbare Hörtest's und Messungen - reproduzierbare Lautsprecher. Eine weitere Matte wird über den Rückwandbereich gelegt. Mit dieser 'Teilbedämpfung' wird erstmal weitergearbeitet, bis weiteres Dämpfungsmaterial verfügbar ist. |

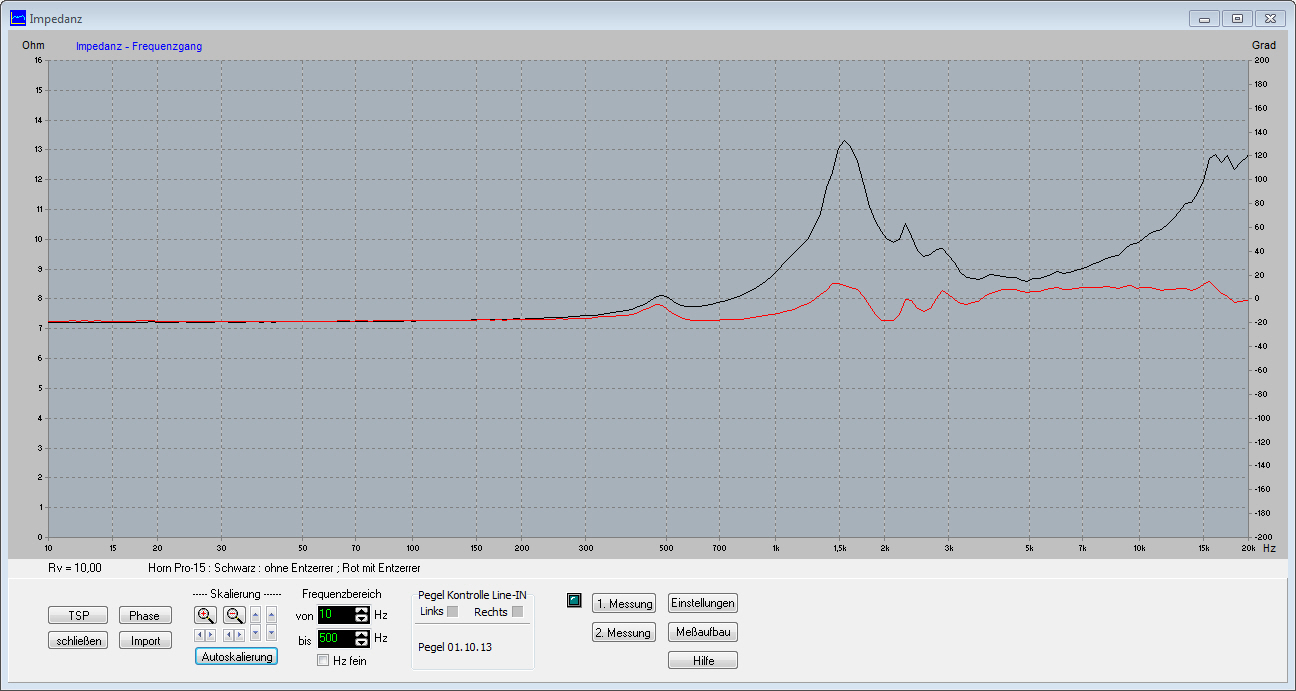

| Der Impedanzgang der gesamten, teilbedämpften Box |

|

| Schwarze Kurve : Ohne Dämpfungsmaterial (original Zustand) - Rote Kurve : Teilweise Bedämpft |

| Am Verlauf der roten Kurve kann man schon ein wenig die Wirkung der Teilbedämpfung sehen.

Die zweite Resonanz - die Eigen-Resonanz des 15" Chassis - ist bedämft, der Bereich von 700 Hz bis 2 kHz verläuft jetzt flacher. In diesem Bereich ist ja noch der Tieftöner zuständig, dessen rückwärtige Schallenergie auf die parallele Rückwand trifft. Bei 3 kHz liegen die Übernahme-Frequenzen der Filter vom Bass- und Mittel-Hochton-Lautsprecher. Das Impedanz-Niveau erhöht sich auf 8 Ohm - entsprechen der Impedanz des Hornes. |

| Die Abstimmung des Bassreflex-Gehäuses |

| Die Pro-15 ist nach dem Prinzip der 'Bassreflex-Box' aufgebaut. Der Vorteil einer Bassreflexbox ist eine kräftigere Bass-Wiedergabe, da der rückwärtige Schall der Membran durch die 'Reflex-Öffnung' in den Raum gestrahlt wird - im Gegensatz zu einer geschlossenen Box.

Dieses mehr an Bass ist jedoch nicht unproblematisch, da Bassreflexboxen zum 'wummern' neigen (Bummsbass) falls sie ungünstig abgestimmt sind. Steht die Box dann noch in einer Ecke oder hat andere, einseitige begrenzende Flächen, wird es heftiger, da der Schall dadurch noch gebündelt wird. Die erste Resonanz im Diagramm ist die Resonanz des Gehäuses von 25 Hz und ist höher als die zweite Resonanz (die Eigenresonanz) des Bass-Lautsprechers von 85 Hz. Idealerweise sollten beide Impedanz-Höcker gleich gross sein, um ein gut abgestimmtes System zu haben. Die 'Tuning-Frequenz' der gesamten Box liegt genau zwischen den beiden Resonanzen - hier bei etwa 45 Hz. Durch Erfahrung erkenne ich, das die Luftmasse im gesamten Reflextunnel hier zu gering ist - weil die erste Resonanz (Gehäuseresonanz) hochohmiger ist als die Resonanzfrequenz des Lautsprechers. Es muss also die Öffnungsfläche vergrössert werden , oder die Tunnel-Länge wird erhöht - oder beides - bis es passt. Unten am Gehäuse sind links und rechts je eine Bassreflexöffnung in die Schallwand geschnitten. Durchmesser : 6,4 cm ; Tiefe : 1,4 cm - F = 32,15 qcm - ergibt eine Gesamtfläche von 64,3 qcm. Mit der Schallwandtiefe von 1,4 cm ergibt sich ein Gesamt-Volumen des Reflex-Tunnels von 0,09 Liter. Die Fläche der Reflexöffnung kann leider nicht vergrössert werden, was in diesem Fall günstig wäre, da sie für eine 38 cm Membran schon etwas knapp für die zu bewegende Luftmasse ist. Es gibt ein Reflexrohr im Handel, welches gut in die Reflex-Öffnungen der Pro-15 passt : Das Rohr heisst 'BR50V/SW' . Der Filz unter dem Flansch muss entfernt werden, damit der Flansch plan auf der Schallwand aufliegt. Die serienmässige Öffnung ist jedoch etwas zu gross für das BR50 - man kann es deshalb am Flansch nicht gut verschrauben und es wäre undicht - was nicht sein sollte. Das zum BR50 gehörende Verlängerungsteil - ein 60 mm Rohr passt schon viel besser und veringert ausserdem den Querschnitt des Reflextunnels weniger. Mit einem aufgeklebten Klettband-Streifen passt es (zufällig) stramm in die Öffnung und kann zum Testen andere Abstimmungen sogar wieder gut entfernt werden. |

|

|

|

| Die Innenwände des Gehäuses sind jetzt auch vollstängig mit Dämpfungs-Material verkleidet. Es werden Matten von Fa. Conrad ® verwendet : Ein Stück wird doppelt gefaltet und aufgerollt geliefert. Dieses Material ist aber dünner als das Visaton ® -Dämpfungsmaterial und wird deshalb doppelt gelegt benutzt. An der mittigen Faltung geschnitten, hat man doppeltes Material für beide Seitenwände. Eine zweite Rolle ergibt den Boden, die Rückwand und den oberen Bereich, wo auch die Matte vom Horn endet. Zwei weitere kleine Stücke bedecken den Innenbereich rechts und links vom Horn. Mit einem 'Tacker' wird 'hier und da' das Dämpfungsmaterial mit einer Klammer fixiert.

Hier sieht man, das die Reflexöffnungen etwas durch Dämpfungsmaterial verdeckt werden (sieht auf dem Foto schlimmer aus als . . . ). Beim nächsten Öffnen der Box wird das mit weiteren 'Tacker-Klammern' beseitigt. Die Reflexöffnungen müssen frei bleiben, damit die Luft ungehindert strömen kann. |

| Zwei Reflexrohre d = 6,0 cm Länge = 5,0 cm - das Gehäuse ist hier schon komplett bedämpft |

|

| Schwarze Kurve : Die Reflex-Öffnungen im Originalzustand - Die Resonanzen sind schon deutlich bedämft - gegenüber oben.

Rote Kurve : 2 Stück 6,0 cm Rohr je 5,0 cm lang |

| Über die Impedanzmessung nähere ich mich Schritt für Schritt dem gewünschten Impedanzverlauf. - So soll es erstmal bleiben.

Ansonsten wird natürlich viel Musik gehört, denn letztendlich soll die Box ja brauchbar klingen und nicht nur gute Messwerte liefern. Man hat da so seine Test-CD's mit Lieblings Songs, wo man bestimmte, perfekte Sound's zur Verfügung hat, die sich bestens zum Testen von Lautsprechern eignen. Gern nehme ich 'Sade' deren Stimme hohe Anforderungen an den Mittel-/Hochtonbereich stellt. Bassdrum und Bass-Gitarre sind hier Fett und knackig. Viel anderes - Querbeet : Rock-/ Jazz-Gitarren, Saxophone, Flöten, Bässe und Drumset's. Da die Box während der Entwicklung in meinem Zimmer steht, höre ich 'sie' überwiegend - immer in Mono - klar - über meinen Messverstärker - eine 'konventionell' aufgebaute Transistor-Endstufe. Sowohl die Übungs-Soundtrack's für die Band als auch die eigenen Instrumente, hinzu , wird alles vom Mixer auf diese Box als Monitor gegeben. Durch langes Hören merkt man eben am besten - wenn irgend etwas ' Nervt ' . |

|

|

|

| Diese Peavey Pro-15 'Nummer Eins' geht jetzt wirklich gut. Es ist angenehm über sie zu Hören und zu Spielen. Die eigene Gitarre oder der Bass zu hause beim Proben klingen so viel näher und direkter - mit Live-Athmosphäre - gegenüber einer 'normalen HiFi-Box' die ich sonst als Monitor benutze.

Noch etwas 'Maniküre' und ich nehme sie wieder mit in den Übungsraum. |

| Peavey Pro 15 - 2 |

| Die zweite Box wurde zunächst etwas anders aufgebaut. Das Hochpaßfilter blieb wie es ist. Rechnerisch ergibt sich mit 2,2 µF und 0,52 mH eine -3 dB Eckfrequenz von 4710 Hz. Das ist durchaus günstig, weil man gut zwei Oktaven von der Eigenresonanz-Frequenz des Hornes weg ist. Dann lasse ich das 15 Zoll Chassis eben etwas höher laufen - was bei einer solch großen Membran von 38 cm Durchmesser grundsätzlich ungünstig ist. Es entsteht noch mehr 'Beaming' also die axiale Schallbündelung eines Lautsprechers mit steigender Frequenz. Möglicherweise ist das aber trotzdem günstiger, als das Horn tiefer arbeiten zu lassen, womit man der 'verfärbenden' Eigenresonanz näher kommt.

Zur Erinnerung : Im original Zustand der Peavey Pro-15 gibt es keine Filterung des Tiefton-Bereiches. Der Tieftöner bekommt das gesamte Audio-Spektrum auf die Schwingspule ! Das geht ja nun gar nicht. Ich werde hören, welches der beste Kompromiss ist. Dabei sollte man sich immer viel Zeit lassen . . . Die nächst kleinere LC-Kombination für das Tiefpassfilter des 15 Zoller's wäre laut Tabelle : L=0,39 mH und C=10 µF und ergibt eine Eckfrequenz von 2500 Hz. Eine vorhandene Spule aus 1 mm CuL wird zum Test verwendet. |

| Die zweite Peavey Pro-15 - im Test-Aufbau |

|

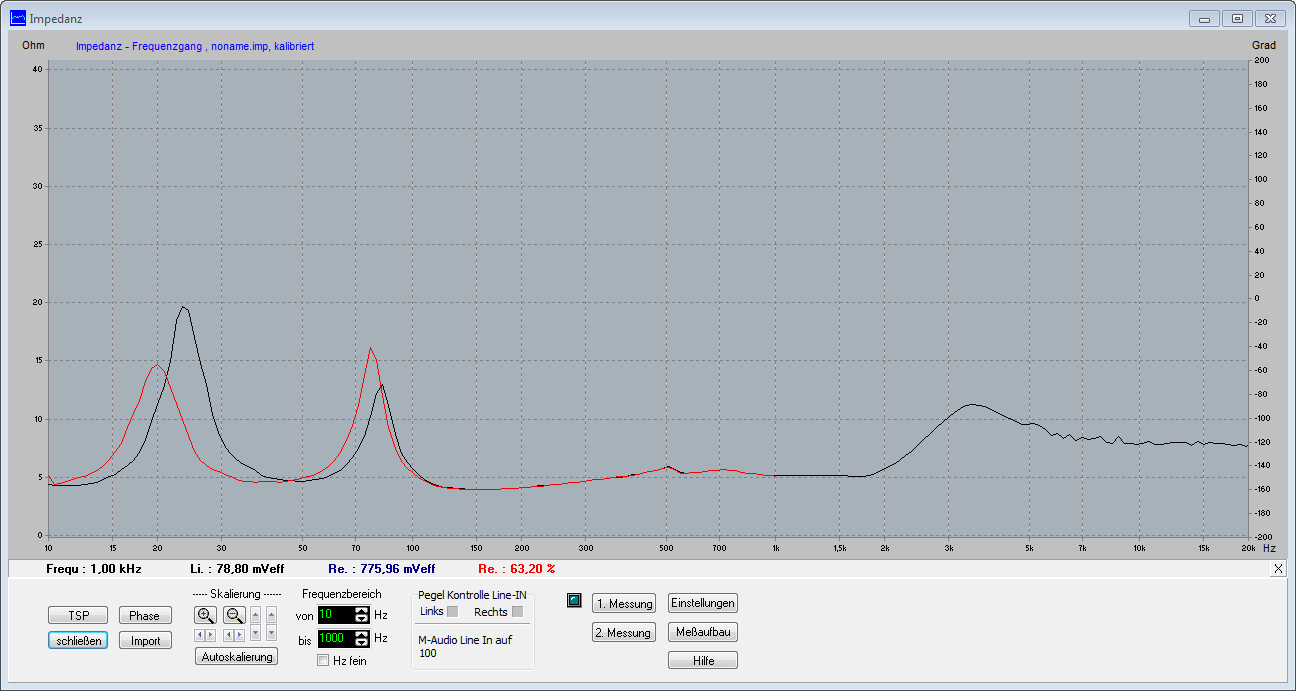

| Peavey Pro 15-2 Zwei Reflexrohre d = 6,0 cm Länge = 5,0 cm - das Gehäuse ist bedämpft |

|

| __.__.14 | Schwarze Kurve : | Schwarze Kurve : Die Reflex-Öffnungen im Originalzustand. | |

| Rote Kurve : | 2 Stück 6,0 cm Rohr je 5,0 cm lang | ||

| Die zweite Box kling nicht so gut wie die erste, das fällt schon zu Hause auf. Nicht so luftig frei - die Durchsichtigkeit, Helligkeit fehlt. Es klingt Mittenlastiger, unsauberer. Der Aufbau wurde überprüft - es liegt kein Fehler vor. Das jedes Chassis etwas anders klingt ist klar, aber das jetzt erscheint krass. Ich nehme sie mit in den Übungsraum und teste sie gegen die Erste.

Der Eindruck bestätigt sich - die zweite Peavey klingt wirklich nicht so gut - enttäuschend. Es kann nur am Horn liegen. Hat dieses Diaphragma auch mal zuviel Strom bekommen ? Gleichstrommäßig messtechnisch ist es Grundsätzlich o.k. - Aber es ist eben ein anderes, älteres, aus einer anderen Serie. Da hilft nur das Auswechseln des Diaphragma. . . . wenn sich doch nur Treiber und Horn trennen ließen . . . Dennoch - der Sound beider Lautsprecher ist um Längen besser geworden, was ausgiebige Hörtests mit auserwählten, besonders geeigneten CD's bestätigen. Die Stimme von 'Sade' , das Saxophon des Jan Garbarek oder die Trompete von Til Brönner bzw. die Gesamte CD 'Midnight'. Natürlich auch im 'normalen' Bandbetrieb klingen Gesang, Keyboard, Sax schon deutlich besser, die nervigen Resonanzen sind weg. Stimmen klingen wesentlich angenehmer. Dieser sehr aufwendig gewordene Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das letzte Detail kriege ich auch noch hin . . . |

| Das Hochtonhorn der zweiten Box wurde zunächst nicht näher untersucht, weil es ja funktionierte. Außerdem stand ein Auftritt der Band bevor und die Box wurde mit kleinen Änderungen gegenüber der ersten fertiggestellt. |

| Nachdem wir es dann doch noch geschafft hatten, das Horn vom Treiber zu trennen, wurde ein vorsorglich neues Diaphragma beschafft und das Horn zum Messen mitgenommen. |

| Der Impedanzgang : Altes und neues Diaphragma im Horn-Treiber - ohne Horn gemessen |

|

| 28.05.14 | Schwarze Kurve : | Das alte Diaphragma - Ganz klar zu erkennen, das der Horn-Treiber nicht richtig funktioniert. | |

| Rote Kurve : | Das neue Diaphragma : ein beachtlich perfekter Impedanzgang mit dem neuen Diaphragma. | ||

| Der Impedanzgang : Neues Diaphragma - ohne Horn und mit Horn gemessen |

|

| 28.05.14 | Schwarze Kurve : | Ohne Horn | |

| Rote Kurve : | Mit Horn gemessen: Entspricht ziemlich genau dem Impedanzgang der Pro 15-1 | ||

| Zum Vergleich : Der Impedanzgang des Mittel- / Hochton-Hornes der Peavey 15-1 - mit anderer Skalierung |

|

| xx.xx.14 | Schwarze Kurve : | Der Impedanzgang der Peavey 15-1 ist der roten Kurve des neuen Diaphragmas (darüber) doch sehr ähnlich . . . | |

| Rote Kurve : | komplett Entzerrt | ||

| Es bleibt dabei - die erste Pro-15 klingt einfach besser, also angenehmer als die zweite Pro-15. Deshalb wird das Filter folgend genauso aufgebaut wie in der ersten. |

| Die Gesamtschaltung der zweiten Version : Peavey Pro-15-2 |

|

| Im Juli 2014 werden die beiden Peavey's wieder Live eingesetzt. Als zweites Lautsprecher-Paar mit eigener Enstufe bei einem 'Open Air' Gig in Pankow. Zusätzlich zur Haupt-PA beschallen sie seitlicher den Hof. Angetrieben von einer Yamaha-Endstufe : P-3500 welche in den Spitzen 2 mal 450 Watt an 4 Ohm liefern kann. Ich betreibe P.A.'s jedoch nie bis 'Oberkante' - immer sicher unter dem Clipping-Punkt bleiben.

Solche Aktionen haben wir jetzt schon mehrfach gemacht. Die Peavey Pro-15 tun bestens ihre Arbeit. |

| Es gibt bisher drei Reaktionen auf diesen Bericht In allen Fällen sind die Horn-Treiber abgeraucht. Mittlerweile bekommt man ein neues Diaphragma anscheinend nur noch über einen Anbieter in eBay® wie ich sah. Schwierigkeiten gab es mit der Beschaffung der hochwertigen Bautelle. Eine gute Adresse ist hier z.B. die Firma Intertechnik ® welche auch einen OnLine-Shop hat. Per eMail-Kontakt mit ein paar zusätzlichen Tip's wurden die Lautsprecher jeweils erfolgreich modifiziert. |

| Last Edit : 20.10.17 / 26.05.24 |