| Zurück |

|

Aufbau und Betrieb einer 12 Volt Klein-Solaranlage |

|

Bernhard Bornschein - Berlin |

|

Auch wenn man kein eigenes Haus und Grundstück mit etwas Platz für Solargeneratoren hat, kann man etwas elektrische Energie für den Hausgebrauch dazu gewinnen. Was man mindestens braucht, ist ein sonniger Balkon. |

|||

|

Bei einem fest montierten Solar-Generator geht man von einem 'Zeitfenster' von etwa 5 Stunden aus, in dem die Sonne in einem günstigen Winkel zu den Solar-Paneelen vorüberzieht. Da lassen sich schon einige 'Ampere-Stunden' (Ah) Energie in Batterien speichern. Solche Klein-Solaranlagen – auch Insel-Anlagen genannt - kann grundsätzlich jeder aufbauen, der über etwas handwerkliches Geschick verfügt. Den im Fachhandel erhältlichen Solar-Ladereglern liegt immer eine Doku bei, der sie entnehmen können, welches Kabel an welche Schraubklemme angeschlossen wird. Dennoch ist Vorsicht beim Umgang mit den elektrischen Komponenten geboten, bzw. eine logische Reihenfolge bei der Montage einzuhalten. Eine gut geladene Batterie - in der Größe einer Autobatterie - kann im Kurzschlussfall oder bei Falschpolung eines Bauteiles - soviel Strom liefern, dass ein Kabel mit 6 mm² Querschnitt in Flammen aufgeht. Bei auch nur leichtestem Zweifel - oder überhaupt Sicherheitshalber - bitten Sie einen autorisierten Elektrotechniker aus Ihrem Bekannten-Kreis die Solaranlage für Sie elektrisch zu beschalten bzw. in Betrieb zu nehmen. |

|||

|

Zur Zeit sind drei Generator-Typen aktuell. Mono-Kristalline, Poly-Kristalline und Amorphe-Zellen. Mono-Kristalline-Zellen liefern am meisten Energie, wenn sie exakt zur Sonne zeigen. Schon ein geringer 'Fehlwinkel' verringert den Ladestrom drastisch. Poly-Kristalline-Zellen liefern im optimalen Winkel etwas weniger Energie, dafür ist der Energiegewinn bei schräg einfallender Sonne etwas höher als bei Mono-Kristallinen-Zellen. Amorphe-Zellen – auch Dünnschicht-Module genannt - liefern bei gleicher Fläche noch weniger Energie bei senkrechter Einstrahlung, dafür geben sie bei diffusem Licht (Bewölkung) deutlich mehr Energie ab, als die anderen Zellen-Typen. Dünnschicht-Module sind z.Zt. die preiswertesten, sehr leicht und sogar in elastischer Form als Matte erhältlich. |

|||

|

|

|||

|

Am Anfang war ein Solar-Generator |

|||

|

|

|||

|

|

|

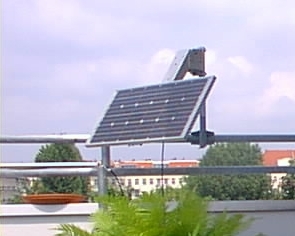

Ich entschied mich für ein Mono-Kristallines Modul von 'Sunset' mit 30 Wp Leistung, sowie einen geeigneten Paneel-Träger um es am Terrassen-Geländer zu montieren. Dieser hier erlaubt auch den Elevationswinkel zur Sonne anzupassen. Zur Montage am Terrassengeländer wird ein Mast-Ausleger (Antennenbau-Material) verwendet. Mit einer 12 m langen Niedervolt-Leitung (2 * 2,5 mm²) wird die Verbindung zum Laderegler hergestellt. |

|

|

|

|||

|

|

|||

|

Der Solar-Generator ist fest nach Südwesten ausgerichtet. An dieser Stelle wird er ab ca. 11:00 Uhr zunächst seitlich von der Sonne erreicht und der Stromfluss nimmt zu. Ab ca. 19:00 Uhr trifft die Sonne nun von der anderen Seite wieder sehr ungünstig auf das Paneel. Falls die Sonne überhaupt in diesem Zeitfenster scheint. An vielen Tagen ist es komplett bewölkt und es fliessen nur 100-200 mA Solarstrom in die Batterie. Da dauert es schon, bis die Batterie genug Energie gespeichert hat, um abends wieder seinen Arbeitsplatz, die Leselampe oder Küchentisch-Beleuchtung zu betreiben. |

|||

|

|

|

|

|

|

Solar-MOSFET-Laderegler und Tiefentladeschutz |

|||

|

Einfache MOSFET-Laderegler bekommt man schon preisgünstig und sie funktionieren im allgemeinen verlustarm und sicher. Es gibt jedoch Betriebszustände oder Umstände, da ist etwas mehr günstiger. Mehr dazu unter 'Laderegler-Typen' |

|||

|

MOSFET-Laderegler unterbrechen den Ladestrom, sowie die maximale Batterie-Ladespannung von 13,8 V erreicht ist - es fliesst also kein Ladestrom in die Batterie. Sinkt die Ruhe- / oder Lastspannung wieder auf einen voreingestellten Wert von (12,6 V - 12,8 V) ab, schaltet der MOSFET den Solarstrom wieder zur Batterie durch. Das kann ungünstig sein - mehr dazu weiter unten - 'MOSFET-Laderegler-Problem'. |

|||

|

|

|||

|

|

|

Dieser hier hat noch eine Schutzschaltung gegen Batterie-Tiefentladung eingebaut. Sinkt die Batteriespannung in sonnenarmer Zeit bzw. grosser Last unter 11,8 V, wird der Last-Stromkreis abgeschaltet. Entladung unterhalb dieser Spannung schadet der Batterie und muss verhindert werden. |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Tiefentladungsschutz-Module gibt es auch in einzelnen Gehäusen, sodass man sie in verschiedene Laststromkreise nach Bedarf einbauen kann. Die gewünschte Abschaltspannung lässt sich feinfühlig einstellen. Minimalster Wert wäre 11,0 V ! Die Entladeschlussspannung einer Bleibatterie beträgt 10,8 V - danach würde sie beschädigt. Bevor abgeschaltet wird, gibt es aber noch einen nervig hohen Warnton. Der geht weg, wenn man Verbraucher abschaltet und die Start-Taste zum 'Reset' der Schaltung drückt. Meist sind sie für 8 A und 16 A Laststrom ausgelegt. |

|

|

|

|||

|

Die Batterie |

|||

|

Als Energiespeicher wurde ein Blei-Gel-Akku 12 V / 80 Ah angeschafft. Da die Batterie im Wohnraum steht muss es eine gasdichte Batterie sein ! Eine Blei-Gel-Batterie - oder besser - eine moderne Fließbatterie (AGM-Batterie). Eine solche Batterie wiegt bereits knapp 30 kg. Wenn Sie also in der 4. Etage wohnen . . . ohne Fahrstuhl . . . Praktischer wäre, wenn man zwei oder besser mehrere 40 Ah Typen nimmt und diese parallel schaltet. Das hat einige Vorteile - wenn man in einer Wohnung wohnt. Preiswertere Auto-Batterien mit Flüssigkeits-Elektrolyt (Schwefelsäure) sind wegen ihres Aufbaues für Solar-Anwendung nicht so gut geeignet. Für Innenräume ausserdem Verboten ! Das Gas, welches beim Laden ab ca. 13,8 V entsteht ist Knallgas und ist natürlich schädlich - in jeder Hinsicht. Diese Batterien sind speziell für kurzzeitige hohe Stromabgabe und /-aufnahme – wie das Anlassen eines Motors und anschließendes Laden durch die 'Lichtmaschine' - konzipiert. Bei Solaranwendungen hat man es mit geringeren und relativ konstanten Lade- und Lastströmen zu tun. Hier gilt wirklich real das elektrische Maß Amperestunden – (Ampere pro Stunde - Ah). Funktionieren würde es auch - mit geringerem Wirkungsgrad. |

|||

|

|

|||

|

Prinzip-Aufbau einer Solar-Anlage |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

Arbeitsplatz-Beleuchtung |

|||

|

|

|||

|

|

|

Nichts

liegt näher, als die bereits mit Energiesparlampen

ausgerüstete Arbeitsplatzbeleuchtung und die Leselampe am

Sessel mit Solarstrom zu versorgen. Die Leistungsaufnahme

meiner drei Megamann-Reflektor-Typen beträgt 7 W, 9 W und

11W. Da diese Leuchtmittel für 230 V ausgelegt sind, wird

ein Spannungswandler benötigt. Für diese kleinen

Leistungen genügt auch ein kleiner Spannungs-wandler.

|

|

|

|

|||

|

Zu dieser Zeit (2005 ?) gab es noch keine LED's, die eine brauchbare Helligkeit erzeugten. Es gab die ersten Multi-LED Strahler mit 18 Stück 5 mm LED's in der Bauform der zu dieser Zeit beliebten Halogen-Strahler mit dem GU 5,3 mm Steck-Sockel als 12 V Version. Das waren ziemlich finstere Lämpchen mit schalem Öffnungswinkel - von 16 bis 20° um durch diese Licht-Bündelung überhaupt auf ausreichende Lichtstärke zu kommen . . . Das sogenannte 'warme' Licht war rötlich / braun, das angeblich 'kalt-weisse' wirklich 'sehr kalt' - wahrscheinlich so um 8000° Kelvin Farbtemperatur. Jedenfalls war das Lesen eines Buches bei diesem Licht spürbar anstrengend. Obendrein waren diese ersten LED-Strahler sehr teuer. Es gab auch welche für 230 V mit einem GU 9-Sockel, deren Elektronik offensichtlich in der Haltbarkeit stark begrenzt war - sie gingen nach und nach kaputt. Ich habe aber auch eine am Arbeitsplatz, die seit vielen Jahren so gut wie jeden Tag eingeschaltet wird und immer noch bestens funktioniert. |

|||

|

|

|||

|

Spannungswandler von 12 V DC nach 230 V AC |

|||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Zwei dieser preiswerten Spannungswandler habe ich (bisher) angeschafft und im Einsatz. Die Leerlaufstrom-aufnahme des 150 W-Typs (links) beträgt 0,4A. Der Ein / Aus-Schalter befindet sich leider auf der Rückseite. Da meist nur zwei Leuchtmittel (11 W + 9 W) in Betrieb sind, fliessen etwa 2 A aus der Batterie. Das nächst größere Modell der gleichen Firma (rechts) soll 300 W leisten können und hat zusätzlich einen Lüfter in der Rückwand. Dieser Lüfter schaltet sich von Zeit zu Zeit ein, obwohl das Gehäuse kaum spürbar warm ist - was etwas nervt wenn er in der Nähe steht. Die Ruhestromaufnahme beträgt 0,5 A. Die angegebenen Spitzenleistungen beider Modelle (300 und 600 W) sind unrealistisch und stehen bestenfalls für Millisekunden zur Verfügung. Diese Werte sind eher als verkaufsfördernd einzustufen. So wie man es von der angegebenen Ausgangsleistung von Audio-Verstärkern kennt. Pure Prahlerei. Wenn man die Hälfte der angegebenen Dauerleistung (bei dem kleinen also 75 W ) einige Stunden nutzen kann, sollte man schon zufrieden sein. |

|||

|

Da solche Spannungswandler auch einiges an Energie 'vernichten', also die Verlust-Leistung - daraus resultierend der Wirkungsgrad, weiterhin ein elektrisches Störspannungsfeld und möglicherweise auch akustisch 'pfeifen', ist deren Gebrauch für Beleuchtung möglichst zu vermeiden. Es gibt ja jetzt viele LED-Lampen die mit einem Niederspannungs Stecker-Netzteil betrieben werden. Da sollte man also auf 12 V Betrieb achten. |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

Mit dem Einzug des Herbst war nun der Zeitpunkt erreicht, wo die Energie selbst für die abendliche Arbeitsplatz-Beleuchtung knapp wurde. Die Batteriespannung sank oft auf 11,8 V ab. Dann muss man spätestens abschalten, damit sie keinen Schaden nimmt. Zwei bewölkte Tage und ich muss die Beleuchtungs-Steckdosenleiste wieder an das 'normale' Stromnetz (natürlich ein Ökostrom-Anbieter) anschliessen. Was folgt ist klar - es muss noch ein Solar-Paneel her. Ich beschaffte noch ein 30 Wp-Panel, von 'Sunset' . Der Ladestrom - hat sich dadurch zunächst einmal verdoppelt. |

|||

|

Da die Energie mit den beiden 30 W-Modulen immer noch knapp ist, weil die Anzahl der Verbraucher sich auch stetig vergrößerte, sah ich mich nach weiteren Solar-Modulen um. Ich entschied mich für die etwas preiswerteren Polykristallinen Generatoren. Deren Abmessungen entsprachen auch dem, was ich auf der Terrasse unterbringen kann. Nachdem ein 10 W Panel für gut befunden wurde, beschaffte ich zwei weitere, da an dem vorgesehenem Ort noch Platz war. |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

Ein Kabel (2*2,5 mm²) führt nun zu der 'Solar-Sammelschiene', wo auch die Kabel der 30 W-Module ankommen. Nun beträgt die Gesamt-Panel-Leistung immerhin schon 90 Watt. An verschiedenen Stellen montiert und verschieden ausgerichtet, hat sich das 'Solar-Zeitfenster' wiederum vergrössert. |

|||

|

Hier ist auch noch der Ruthland WG 503 Windgenerator zu sehen, mit dem ich experimentiert habe. Im Kapitel : 'Projekt Windenergie' können sie zu meinen Experimenten lesen. |

|||

|

|

|||

|

Mit diesen beiden Solar-Generator-Gruppen ist manch üblicher Stadtwohnungs-Balkon schon ausgelastet. Da man auf Blumenkästen nicht verzichten will, müssten die Paneele auf gleicher Höhe davor montiert werden. Das läst sich mit diesen kleinen, flachen Paneelen nebeneinander gut realisieren. Auf jeden Fall muss darauf geachtet werden, das es keine Schattenbildung durch Pflanzen geben kann. Selbst diffuse Schatten von den Blättern einer kleinen Birke in grösserer Entfernung mindern den Energiefluss. Eine Balkon-Montage könnte auch Probleme mit dem Hauseigentümer oder anderen Mietern geben, die hierfür kein Verständniss haben. Es gibt ja überall Mitmenschen die immer wissen, was alles Verboten ist und einem das auch immer sagen müssen. Wenn die Fassade und der Balkon nicht gerade 'zur Strasse raus' oder gar 'Denkmal-Geschützt' ist, kann man es riskieren. Also klein anfangen, damit die Nachbarn sich langsam daran gewöhnen können. Ausserdem wissen die ja längst, das da oben ein 'Öko-Typ' wohnt . . . |

|||

|

|

|||

|

Dauer-, StandBy und Kleinverbraucher |

|||

|

Ein Dauerverbraucher - wenn ich zuhause bin - ist der DSL-Router. Da er ein 12 V Netzteil hat, läst er sich mit einem speziell angefertigten Kabel problemlos an die Solar-Batterie-Verteilung anschliessen. Er benötigt 0,4 A ohne WLAN-Aktivität und wird über Nacht oder bei Abwesenheit sowieso immer abgeschaltet. Der Schalter am Router zu gut zu erreichen, ansonsten würde das Schalter-Problem eben anders gelöst. Üblicherweise ist der DSL-Router bei allen - in deren Wohnung ich bin oder war - immer an - Tag und Nacht - meist sogar mit WLAN. In meinem Fall wären das 5 Watt StandBy-Verbrauch. Mit WLAN ca. 8-10 Watt. |

|||

|

Auf jeden Fall sollte bei der Anschaffung von Kleingeräten wie Radios, Musik-Anlagen, Zweit-Fernsehern, Sat-Receivern usw. darauf geachtet werden, das man sie auch mit 12Volt betreiben kann - also die Camping-Version solcher Geräte. Somit kann man sie problemlos an der Solar-Batterie betreiben. Eine Zwillingslitze in entsprechenden Querschnitt je nach Länge ist schnell verlegt. |

|||

|

In dem Kapitel 'Stromverteilungen' stelle ich ein paar dieser Gerätchen vor, die man leicht herstellen kann. |

|||

|

|

|||

|

Hochstrom-Verbraucher |

|||

|

An meinem PC-Arbeitsplatz steht ein moderner 22 Zoll 16:10 Flachbildschirm mit 23 W Leistungsaufnahme (abgelesen am Energiemonitor am Ausgang des Spannungswandlers). Immer wenn genug Energie in den Batterien ist, oder die Sonne aktuell scheint betreibe ich den PC-Monitor mit Solarstrom. Zu diesem Zweck stecke ich den Netzstecker der Steckdosenleiste an die der PC-Monitor sowie die Steckernetzteile für den USB-Hub und externe Harddisks gesteckt ist, einfach in die Steckdosen des Solar-Spannungswandlers. Es fließen ca. 2,5 A aus der Batterie in den Spannungswandler hinein. Besser wäre, wenn der PC-Monitor für 12V Versorgung konzipiert wäre und über ein externes Netzteil mit 230 V versorgt würde. Man könnte ihn dann verlustfreier am 12 V-Solar-Netz betreiben. Weitere Kleinverbraucher wie das 5V-Netzteil für den USB-Hub oder die Netzteile externer Harddisks (die ja nicht immer in Betrieb sind) werden in diesem Fall ebenso vom Solar-Spannungswander versorgt. Da die Steckdosenleisten nebeneinander stehen und gut erreichbar sind, stecke ich die gekennzeichneten Netzstecker / Netzteile der Verbraucher je nach Bedarf, Sonne und aktueller Batteriespannung in die entsprechende Steckdosenleiste. |

|||

|

|

|||

|

In diesem Zustand funktioniert die Solaranlage grundsätzlich und auch gut - aber . . . |

|||

|

|

|||

|

MOSFET-Laderegler-Problem |

|||

|

Da der MOSFET-Laderegler, Batterie und Stromverteilungen zum Bestandteil meines Arbeitsplatzes geworden sind und damit auch messtechnisch unter Beobachtung sind, fiel folgendes auf : |

|||

|

Wenn die Batterie schon gut geladen ist - also hochohmiger wird - fließt weniger Strom im Batterie-Ladestromkreis. Der Spannungsabfall an den Solar-Paneelen wird geringer und die Solar-(Lade)-Spannung steigt an. Wenn die Ladespannung an der Batterie 13,8 V übersteigt wird der MOSFET im Laderegler gesperrt und es fließt kein Ladestrom mehr. Das soll er machen um die Batterie zu schützen. Denn oberhalb von 13,8 V fängt eine Bleibatterie an zu 'gasen', was es zu verhindern gilt. Ist die Batteriespannung wieder auf den Einschaltwert des Ladereglers von 12,6 V - 12,8 V abgesunken, schaltet der MOSFET wieder durch und es fliesst wieder Solar-Ladestrom. Ist die Batterie unbelastet, was tagsüber der Fall ist, wenn ich beruflich unterwegs bin, kann die Unterbrechnung des Ladestromes viele Minuten dauern. In dieser Zeit wird die Batterie nicht geladen - weil der Laderegler sie vor zu hoher Ladespannung schützen musste - obwohl die Batterie noch lange nicht voll ist. Ist die Einschaltespannung dann wieder erreicht, geht die Batteriespannung sehr schnell wieder nach 13,8 V - worauf der Ladestrom wieder unterbrochen werden muss . . . |

|||

|

Fazit : Bei viel Sonne und wenig Last und kleiner Batterie können die Abschalte-Zyklen länger als die Lade-Zyklen sein. Ist die Batterie gross genug oder durch Verbraucher belastet, tritt oder fällt dieser Effekt nicht so schnell auf. Meine relativ kleine 80 Ah Batterie kann somit nicht genug Energie aufnehmen - weil der MOSFET-Laderegler sie ja dauernd vor zu hoher Ladespannung schützen musste. |

|||

|

Unter 'Laderegler-Typen' habe ich die 'Modifikation am MOSFET-Laderegler' beschrieben. Da diese Änderungen letztendlich nicht der Weisheit letzter Schluss sind, habe ich sie hier herausganommen und den folgenden, günstigeren Aufbau beschrieben. |

|||

|

|

|||

|

Konstantspannung für Bleibatterien |

|||

|

Bleibatterien werden grundsätzlich mit 'Konstantspannung' geladen. 12 Volt Blei-Gel-Typen mit 13,8 Volt. Die genaue Ladespannung hängt vom Batterietyp und von der Umgebungstemeratur ab. Man muss sich schon genau an die Hersteller-Angaben halten, um die gewünschte Kapazität und eine lange Lebensdauer zu erreichen. Es geht um zehntel und hundertstel Volt. An hochwertige Laderegler kann ein Batterie-Temperaturfühler angeschlossen werden, der ihm diesen wichtigen Wert liefert. |

|||

|

Mit einem MOSFET-Laderegler hat man aber keine Konstantspannung zur Verfügung. Der Solarsrom wird 'glatt' durchgereicht. Und zwar so verlustfrei wie möglich - dank der MOSFET's. Detektiert der Laderegler mehr als 13,8 V am Batterieanschluß, so wird der Solarstromfluß sofort durch den gesperrten MOSFET unterbrochen. |

|||

|

Besser wäre, die Solarspannung wird auf 13,8 Volt herunter geregelt bzw. stabilisiert und die Batterie würde dann mit reduziertem Ladestrom weiter geladen. Der Innenwiderstand einer Bleibatterie ändert sich mit dem Ladezustand der Batterie - somit bestimmt die Batterie selbst wieviel Ladestrom sie gern 'möchte' – Hauptsache die Ladespannung bleibt konstant. Bei konstanten 13,8 V kann und muss eine Bleibatterie Tage- lang an einer Spannungsquelle 'nuckeln' bis sie wirklich 'voll' ist. Der Ladestrom wird immer weiter absinken - bis fast auf Null. Das ist 'Wellness' für eine Bleibatterie. |

|||

|

|

|||

|

Solar-Laderegler mit Konstanter-Ausgangsspannung |

|||

|

Auf der Suche nach einem Solar-Laderegler der für meine Zwecke besser geeignet ist, bin ich auf den Chargemaster CHM-120W gestoßen. Dieser Typ stellt eine geregelte Ausgangsspannung von 13,8 V an seinem Batterie und / oder Last-Ausgang bereit. Somit ist gewährleistet, dass die Batterie niemals mehr als 13,8 Volt vom Laderegler bekommt - selbst wenn die Solar-Generatoren mehr Leistung liefern könnten, weil sie 'voll unter unter Sonne' stehen. Eine ausgeklügelte Elektronik steuert die Leistungsentnahme aus den Solar-Paneelen. Ausserdem ergibt sich auch ein höherer Ladestrom bei diffusem Licht. Morgens, wenn die Sonne noch hinter den Häusern ist - oder bei Bewölkung - fliesst schon auffällig mehr Ladestrom als mit anderen Ladereglern. Da die Batterie nun optimaler geladen wird, habe ich deutlich mehr Energie zur Verfügung, wie ich am Batterie-Voltmeter erkennen kann. Ich benutzte diesen Laderegler nur zum Laden der Batterien - entnehme den Laststrom also nicht über den Laderegler. |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

Mehrere Batterien wahlweise Laden |

|||

|

Mit dem Chargemaster CHM-120 lassen sich problemlos mehrere Batteriestromkreise betreiben. Dazu müssen die Batterien jedoch über Dioden gegeneinander entkoppelt sein, damit es keinen Querstrom von einer zur anderen Batterie geben kann. Um den Spannungsabfall an den Schottky-Dioden (ca. 0,35 V) zu kompensieren, wird die Ausgangsspannung des CHM-120 um diesen Betrag erhöht. Das lässt sich mit dem Spindelpoti sehr feinfühlig einstellen. In dieser Betriebsart muss der Laststrom von der jeweiligen Batterie abgenommen werden, da ja nun durch die Entkopplungs-Dioden kein Strom in Richtung Laderegler fliessen kann. Der Last-Ausgang bleibt unbeschaltet. |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|

Ladeverteiler für drei Nebenbatterien |

|||

|

Jede Batterie wird über Schottky-Dioden gegeneinander entkoppelt an den Ausgang des Ladereglers CHM-120 angeschaltet. Für die kleineren Nebenbatterien habe ich eine Schalterbox gebaut, um sie wahlweise zu- / oder abschalten zu können. Es wird zweipolig geschaltet – plus und minus. In Sonnen armen Zeiten kann man somit auch Lade-Prioritäten setzen. |

|||

|

|

|

|

|

Mehrere Batterien zu benutzen hat den Vorteil, das man relativ dünne Ladekabel in verschiedene Räume verlegen kann. Die Ladeströme sinken rasch mit steigendem Ladezustand der Batterie. Ab der Batterie im Ziel-Raum hat man kurze Lastkabel und weniger Verluste. Da der Chargemaster stabile 13,8 V bereitstellt, könnten an dieser Box auch direkt Verbraucher angeschaltet und betrieben werden.

|

|

|

|||

|

Die Verbraucher-Stromkreise sind über 'Akku-Save' – Module an die jeweilige Batterie angeschaltet, sodass bei erreichen der Entladeschlussspannung von (spätestens) 11,0 V die Verbraucher abgeschaltet werden. |

|||

|

Ein weiterer Vorteil : Man hat nicht alle Verbraucher an einem Stromkreis. Sollte also Beispielsweise die Last-Abschalte-Spannung der Funk-Batterie erreicht sein, geht nicht auch noch das Licht aus, - oder die Internetverbindung würde zusammenbrechen - schlimmstenfalls beides. |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

| Zurück | Edit : 10.11.23 Bernhard Bornschein |